ガリア戦記 第5巻

C IVLII CAESARIS COMMENTARIORVM BELLI GALLICI

LIBER QVINTVS

黄色の領域がローマ領。桃色が同盟部族領。

| ガリア戦記 第5巻 目次 | |

|---|---|

|

ブリタンニア再遠征の準備: |

01節 |

02節 |

03節 |

04節 |

05節 |

06節 |

07節 | 37節 訳注:アドゥアトゥカの戦いについて |

はじめに

鉄器時代のブリテン島について

|

ブリタンニア再遠征の準備

1節

造船計画、ピールスタエ族の問題

- Lucio Domitio Appio Claudio consulibus,

- ルーキウス・ドミティウスとアッピウス・クラウディウスが執政官のとき、

- (訳注:BC54年のこと。「ラテン語の紀年法」参照。

ドミティウス L. Domitius (Ahenobarbus) は、カエサルより前のガッリア総督。

カエサルの政敵の一人で、『内乱記』で対戦する。)

- (訳注:BC54年のこと。「ラテン語の紀年法」参照。

- ルーキウス・ドミティウスとアッピウス・クラウディウスが執政官のとき、

- discedens ab hibernis Caesar in Italiam, ut quotannis facere consuerat,

- カエサルは、毎年行なうことが常であったように、冬営からイタリア方面に出発するときに、

- (訳注:カエサルは本土イタリアに兵を連れては入れないので、

担当属州ガッリア・キサルピーナで首都ローマへの政界工作をするため。)

- (訳注:カエサルは本土イタリアに兵を連れては入れないので、

- カエサルは、毎年行なうことが常であったように、冬営からイタリア方面に出発するときに、

- legatis imperat quos legionibus praefecerat,

- 軍団を指揮していた副官たちに命令する。

- uti, quam plurimas possent, hieme naves aedificandas veteresque reficiendas curarent.

- できるかぎり多く、冬季に船団を建造することと、古いものを修理することを、させるようにと。

- カエサルが副官たちに造船の詳細を指示する

- Earum modum formamque demonstrat.

- (カエサルは)それら〔船団〕の仕様と外形を示す。

- Ad celeritatem onerandi subductionesque

- 荷積みすることの迅速さと(船を)陸揚げすることのために、

- paulo facit humiliores, quam quibus in nostro mari uti consuevimus,

- 我らの海において用いるのが常であったものよりも、(船体を)少しより低くする。

- (訳注:ローマ人は、地中海のことを Mare Nostrum 「我らの海」などと呼んでいた。)

- 我らの海において用いるのが常であったものよりも、(船体を)少しより低くする。

- atque id eo magis, quod propter crebras commutationes aestuum minus magnos ibi fluctus fieri cognoverat;

- ad onera, ad multitudinem iumentorum transportandam

- 積荷と役畜の多数を運搬するために、

- paulo latiores, quam quibus in reliquis utimur maribus.

- ほかの海で我々が用いているものよりも、(船体を)ややより幅広く。

- Has omnes actuarias imperat fieri,

- これら〔船団〕すべてが快速船となるように命令した。

- (訳注:actuaria は navis actuaria(快速船)の短縮形。

『内乱記』第1巻34節参照。)

- (訳注:actuaria は navis actuaria(快速船)の短縮形。

- これら〔船団〕すべてが快速船となるように命令した。

- quam ad rem multum humilitas adiuvat.

- それらの事情において、(船体の)低さが大いに役立つ。

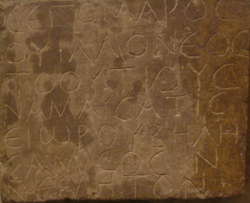

図の右側中央に、PIRUSTAE(ピールスタエ族)の名が見える。 |

- ピールスタエ族の問題

- Ipse conventibus Galliae citerioris peractis

- (カエサル)自身は、ガッリア・キテリオルでの法廷を完了してから、

- (訳注:Gallia citerior は Gallia Cisalpina と同じ。)

- (訳注:一部の属州では、総督が巡回して裁判を行うことがあった。)

- (カエサル)自身は、ガッリア・キテリオルでの法廷を完了してから、

- in Illyricum proficiscitur,

- イッリュリクムに出発する。

- quod a Pirustis finitimam partem provinciae

- incursionibus vastari audiebat.

- 襲撃され荒らされていると聞いていたからだ。

- Eo cum venisset,

- (カエサルは)そこにやって来ると、

- civitatibus milites imperat

- 諸部族に兵士(の供出)を命令して、

- certumque in locum convenire iubet.

- 定められた場所に集結することを命じた。

- Qua re nuntiata

- この事が報じられると、

- Pirustae legatos ad eum mittunt,

- ピールスタエ族は使節たちを彼(カエサル)のもとへ遣わした。

- qui doceant nihil earum rerum publico factum consilio,

- この者ら〔使節たち〕は、彼らの公けの事には何ら謀議をなしていない、と説いた。

- seseque paratos esse demonstrant omnibus rationibus de iniuriis satisfacere.

- 自分たちは、あらゆる方法で無法について償う用意があると言明した。

- Accepta oratione eorum

- 彼らの弁明を受け入れて、

- Caesar obsides imperat eosque ad certam diem adduci iubet;

- カエサルは人質(の供出)を命令して、彼ら〔人質〕を確定した日に連れて来ることを命じた。

- nisi ita fecerint, sese bello civitatem persecuturum demonstrat.

- もしそのように行なわなければ、戦争によって部族を懲罰するであろうと、言明した。

- Iis ad diem adductis, ut imperaverat,

- 彼ら〔人質〕が、命令されたように、期日までに連れて来られて、

- arbitros inter civitates dat,

- 部族国家間に仲裁人たちを立てて、

- qui litem aestiment poenamque constituant.

- 訴訟(の罰金)を見積もって、罰を決定させるようにした。

2節

造船の進捗状況、トレーウェリー族の問題

- His confectis rebus conventibusque peractis,

- (カエサルは)これらの事柄を成し遂げ、(イッリュリクムの各地で)法廷を完了して、

- (訳注:属州イッリュリクムでも巡回裁判が行われていた。)

- (カエサルは)これらの事柄を成し遂げ、(イッリュリクムの各地で)法廷を完了して、

- in citeriorem Galliam revertitur atque inde ad exercitum proficiscitur.

- ガッリア・キテリオルに戻り、そこから軍隊のもとへ出発する。

- (訳注:軍隊は、ガッリア北部で冬営していた。

カエサルが出発したのは、古代ローマの暦で5月末頃のこと。)

- (訳注:軍隊は、ガッリア北部で冬営していた。

- ガッリア・キテリオルに戻り、そこから軍隊のもとへ出発する。

- Eo cum venisset, circuitis omnibus hibernis,

- (カエサルは)そこにやって来ると、すべての冬営地を巡察して、

- (訳注:α系写本の記述は circuitis だが、

β系写本の記述は circumitis となっているが、意味は同じ。)

- (訳注:α系写本の記述は circuitis だが、

- (カエサルは)そこにやって来ると、すべての冬営地を巡察して、

- singulari militum studio in summa omnium rerum inopia

- あらゆる物資のこのうえない欠乏において、兵士たちの格別の熱意により、

- circiter DC(sescentas) eius generis, cuius supra demonstravimus, naves

- 前に説明した種類の約600隻の船

- (訳注:1節で述べられた快速船のこと。)

- 前に説明した種類の約600隻の船

- et longas XXVIII(duodetriginta) invenit instructas

- および長船〔軍船〕28隻が建造されているのを見出して、

- neque multum abesse ab eo quin paucis diebus deduci possint.

- わずかの日々で出帆させられ得ることからあまり遠からずであることを(も見出した)。

- Conlaudatis militibus atque iis, qui negotio praefuerant,

- (カエサルは)兵士たちと職務を指揮していた者たちを誉めそやし、

- quid fieri velit, ostendit

- (彼らにより)何が行なわれることを(カエサルが)欲しているかを示し、

テンプレート:Wikipedia テンプレート:Wikisource

- atque omnes ad portum Itium convenire iubet,

- quo ex portu commodissimum in Britanniam traiectum esse cognoverat,

- かの港からブリタンニアに渡らせることが非常に好都合であることを知っていたのだ。

- circiter milium passuum XXX(triginta) transmissum a continenti:

- 大陸から渡航するには、約30ローママイルである。

- (訳注:1ローママイルは約1.48 kmで、30マイルは約44 km)

- 大陸から渡航するには、約30ローママイルである。

- huic rei, quod satis esse visum est, militum relinquit.

- この事〔船団の集結〕に十分であると思われるだけの兵士を残留させた。

- トレーウェリー族の問題

- Ipse cum legionibus expeditis IIII(quattuor) et equitibus DCCC(octingentis)

- in fines Treverorum proficiscitur,

- トレーウェリー族の領土に出発した。

- quod hi neque ad concilia veniebant

- というのは、彼らは(ガッリアの首長)会合に来たこともなかったし

- neque imperio parebant

- (ローマの)威令にも服従しなかったし、

- Germanosque Transrhenanos sollicitare dicebantur.

- レーヌス川(ライン川)の向こう側のゲルマーニア人をそそのかしていると言われていたためであった。

- (訳注:Germani Transrhenani 「レーヌスの向こう側のゲルマーニア人」は、ライン川東岸の諸部族の総称。

Germani Cisrhenani「レーヌスのこちら側のゲルマーニア人」(西岸の諸部族) の対義語で、

西岸の諸部族が東岸の諸部族を招き寄せているというのが『ガリア戦記』の主張である。) - (訳注:第2巻24節では、トレーウェリー族は、カエサルの同盟部族として参戦していたが、

戦況に絶望して、故国へ急いで帰ってしまった、と述べられた。)

- (訳注:Germani Transrhenani 「レーヌスの向こう側のゲルマーニア人」は、ライン川東岸の諸部族の総称。

- レーヌス川(ライン川)の向こう側のゲルマーニア人をそそのかしていると言われていたためであった。

3節

トレーウェリー族の動向、インドゥーティオマールスとキンゲトリークス

- Haec civitas longe plurimum totius Galliae equitatu valet

- この部族〔トレーウェリー族〕は、ガッリア全体でも非常に有力な騎兵隊

- magnasque habet copias peditum

- Rhenumque, ut supra demonstravimus, tangit.

- 前述したように、レーヌス川〔ライン川〕に接していた。

- In ea civitate duo de principatu inter se contendebant, Indutiomarus et Cingetorix;

- その部族において、インドゥーティオマールスとキンゲトリークスの二人が覇権をめぐり争っていた。

- (訳注:Cingetorix は Indutiomarus の義理の息子(gener)である。56節参照。)

- その部族において、インドゥーティオマールスとキンゲトリークスの二人が覇権をめぐり争っていた。

- キンゲトリークスがカエサルに恭順の意を示す

- e quibus alter, simul atque de Caesaris legionumque adventu cognitum est,

- 後者〔キンゲトリークス〕は、カエサルと諸軍団の到着について知られるや否や、

- ad eum venit,

- 彼〔カエサル〕のもとへ来て、

- se suosque omnes in officio futuros

- 自分と配下の皆が(カエサルに)忠節であるだろうし、

- neque ab amicitia populi Romani defecturos confirmavit

- ローマ人民との盟約から離脱することはないだろう、と断言して、

- quaeque in Treveris gererentur, ostendit.

- トレーウェリー族でなされていることを、知らせた。

- インドゥーティオマールスの動き

- At Indutiomarus equitatum peditatumque cogere,

- 一方、インドゥーティオマールスは、騎兵隊と歩兵隊を徴集すること(を決め)、

- iisque, qui per aetatem in armis esse non poterant,

- 年齢のゆえに武装することができなかった者たちを

- in silvam Arduennam abditis,

- アルドゥエンナの森に隠して、

- quae ingenti magnitudine

- ──それ〔森〕はたいへん広大で、

- per medios fines Treverorum

- トレーウェリー族領の中央を介し、

- a flumine Rheno ad initium Remorum pertinet,

- レーヌス川からレーミー族領の始まりまで及んでいるが、──

- (訳注:レーミー族は、第2巻3節から言及されている、

カエサルの有力な同盟部族。)

- (訳注:レーミー族は、第2巻3節から言及されている、

- レーヌス川からレーミー族領の始まりまで及んでいるが、──

- bellum parare instituit.

- 戦争を準備することを、決断した。

- Sed postea quam non nulli principes ex ea civitate

- けれども、その部族国家のうちの幾人かの領袖たちが(以下の行動を)した後で、

- et familiaritate Cingetorigis adducti

- (すなわち)キンゲトリークスの懇意によっても動かされて、

- (訳注:下線部は、α系写本では familiaritate 「懇意、親交」だが、

β系写本では auctoritate 「名声、影響力」となっている。)

- (訳注:下線部は、α系写本では familiaritate 「懇意、親交」だが、

- (すなわち)キンゲトリークスの懇意によっても動かされて、

- et adventu nostri exercitus perterriti,

- 我らの軍隊〔ローマ軍〕の到来によっても脅かされて、

- ad Caesarem venerunt

- (領袖たちが)カエサルのもとへやって来て、

- et de suis privatim rebus ab eo petere coeperunt,

- 自分らの事情について、個人的に彼〔カエサル〕に嘆願し始めた後で、

- quoniam civitati consulere non posse<n>t,

- 部族国家の世話をすることができないので、

- veritus ne ab omnibus desereretur Indutiomarus

- インドゥーティオマールスは皆から見捨てられないかと恐れて、

- legatos ad Caesarem mittit:

- 使節たちをカエサルのもとへ派遣する。(使節は以下のように告げた。)

- インドゥーティオマールスの弁明

- sese idcirco ab suis discedere atque ad eum venire noluisse,

- 『 自分〔インドゥーティオマールス〕が同胞から離れて彼〔カエサル〕のもとへ来ることを欲しなかった理由は、

- quo facilius civitatem in officio contineret,

- そのことによってより容易に部族国家を忠節に保つためであり、

- ne omnis nobilitatis discessu plebs propter imprudentiam laberetur.

- すべての貴族が離れることにより、民衆が無分別のゆえにつまづくことがないようにである。

- Itaque esse civitatem in sua potestate,

- このように、部族国家を自分の支配下においているから、

- seque, si Caesar permitteret, ad eum in castra venturum,

- もしカエサルが許すならば、自分は陣営にいる彼〔カエサル〕のもとへ来るだろうし、

- suas civitatisque fortunas eius fidei permissurum.

- 自らと部族国家の命運を彼〔カエサル〕の庇護に委ねるだろう。』

4節

カエサルとインドゥーティオマールス

- Caesar,

- カエサルは、

- etsi intellegebat, qua de causa ea dicerentur quaeque eum res ab instituto consilio deterreret,

- (インドゥーティオマールスにより)いかなる理由でそのことが語られたのか、

いかなる事情が彼を策定した計画から遠ざけたのかを、理解していたけれども、

- (インドゥーティオマールスにより)いかなる理由でそのことが語られたのか、

- tamen, ne aestatem in Treveris consumere cogeretur

- omnibus ad Britannicum bellum rebus comparatis,

- (その理由は)万事をブリタンニア人との戦争のために準備していたからであるが、

- (訳注:α系写本では、下線部が ad Britannicum bellum rebus となっているが、

β系写本では、語順が rebus ad Britannicum bellum となっている。)

- (訳注:α系写本では、下線部が ad Britannicum bellum rebus となっているが、

- (その理由は)万事をブリタンニア人との戦争のために準備していたからであるが、

- Indutiomarum ad se cum CC(ducentis) obsidibus venire iussit.

- インドゥーティオマールスに、自分〔カエサル〕のもとへ200人の人質とともに来ることを命じた。

- His adductis,

- これらの者たち〔人質〕が連れて来られ、

- in iis filio propinquisque eius omnibus, quos nominatim evocaverat,

- その中には(カエサルが)指名して呼び出していたところの

彼〔インドゥーティオマールス〕の息子やすべての近親者たちがいたのだが、

- その中には(カエサルが)指名して呼び出していたところの

- consolatus Indutiomarum hortatusque est, uti in officio maneret;

- (カエサルは)インドゥーティオマールスをなだめて、務め〔忠節〕に留まるように励ました。

- nihilo tamen setius principibus Treverorum ad se convocatis

- hos singillatim Cingetorigi conciliavit,

- 彼らを個別にキンゲトリークスと和解するように取り持った。

- quod cum merito eius a se fieri intellegebat,

- ──というのは、彼〔キンゲトリークス〕の功績に自分〔カエサル〕によって報いられることがふさわしいと考えていたとともに、

- tum magni interesse arbitrabatur eius auctoritatem inter suos quam plurimum valere,

- 彼の声望が同胞の間でできるだけ大きな力を持つことが、大いに重要であると(カエサルは)思っていたし、

- cuius tam egregiam in se voluntatem perspexisset.

- かの者〔キンゲトリークス〕の自分へのそれほど抜群の好意を(カエサルは)見通していたのだ。──

- Id tulit factum graviter Indutiomarus,

- その行為に激しく立腹したインドゥーティオマールスは、

- (訳注:α系写本では、下線部が tulit factum graviter となっているが、

β系写本では、語順が factum graviter tulit となっている。)

- (訳注:α系写本では、下線部が tulit factum graviter となっているが、

- その行為に激しく立腹したインドゥーティオマールスは、

- suam gratiam inter suos minui,

- 自らの影響力が同胞の間で弱められて、

- et, qui iam ante inimico in nos animo fuisset,

- すでに以前から我ら〔ローマ人〕に

敵愾 心を抱いていたが、

- すでに以前から我ら〔ローマ人〕に

- multo gravius hoc dolore exarsit.

- このことに対する憤りから、さらに激しく

激昂 した。

- このことに対する憤りから、さらに激しく

5節

イティウス港へ到着、ガッリア領袖たちの召集

- His rebus constitutis

- これらの事柄が片付くと、

- Caesar ad portum Itium cum legionibus pervenit.

- カエサルは諸軍団とともにイティウス港へ到着する。

|

- Ibi cognoscit

- そこで(カエサルが)知ったのは、

- LX(sexaginta) naves, quae in Meldis factae erant,

- tempestate reiectas cursum tenere non potuisse

- 嵐で押し戻されて、航路を保つことができなくて、

- atque eodem, unde erant profectae, revertisse;

- そこから出発していたのと同じところに戻ったということであった。

- (訳注:イティウス港にたどり着けず、上流へ帰って行ったということ。)

- そこから出発していたのと同じところに戻ったということであった。

- reliquas paratas ad navigandum atque omnibus rebus instructas invenit.

- 残り(の船)は、航行するための用意ができていて、準備万端を整えていたのを見出した。

- Eodem equitatus totius Galliae convenit, numero milium quattuor,

- principesque ex omnibus civitatibus;

- すべての部族の領袖たちも(集まって来た)。

- ex quibus perpaucos, quorum in se fidem perspexerat, relinquere in Gallia,

- それらのうち、自分〔カエサル〕への忠節を見通していた非常にわずかな者たちをガッリアに残すこと、

- reliquos obsidum loco secum ducere decreverat,

- ほかの者たちを人質の立場として、自分とともに(ブリタンニアに)連れて行くこと、を決定した。

- quod, cum ipse abesset, motum Galliae verebatur.

- というのは、自身〔カエサル〕が(大陸を)離れたときの、ガッリアの動乱を恐れていたからである。

6節

ハエドゥイー族のドゥムノリークス

- Erat una cum ceteris Dumnorix Haeduus,

- 他の者〔ガッリアの領袖〕たちと一緒に、ハエドゥイー族のドゥムノリークスがいた。

- de quo ante ab nobis dictum est.

- この者〔ドゥムノリークス〕については以前に述べた。

- (訳注:第1巻3節以下で述べられた。

ドゥムノリークス Dumnorix は反ローマ派の人物だったが、

カエサルの盟友である兄ディーウィキアークス Diviciacus に庇 われていた。

だが、その後の言及がないことからこの兄は亡くなったと考えられている。)

- (訳注:第1巻3節以下で述べられた。

- この者〔ドゥムノリークス〕については以前に述べた。

- Hunc secum habere in primis constituerat,

- (カエサルは)とりわけ彼を自分と一緒に留めておくことを決めていた。

- quod eum cupidum rerum novarum,

- ──というのは、彼〔ドゥムノリークス〕は新奇な事〔政変〕を熱望し、

- cupidum imperii, magni animi,

- 覇権を熱望しており、高慢な心で、

- magnae inter Gallos auctoritatis cognoverat.

- ガッリア人の間で人望が大きいことを、(カエサルは)知っていたからだ──。

- Accedebat huc,

- それに付け加えて、

- quod in concilio Haeduorum Dumnorix dixerat sibi a Caesare regnum civitatis deferri;

- ハエドゥイー族の会合において、ドゥムノリークスは、カエサルにより自分に部族国家の支配権を譲られていると言っていた。

- quod dictum Haedui graviter ferebant,

- かかる発言に、ハエドゥイー族の者たちは激しく立腹していたが、

- neque recusandi aut deprecandi causa legatos ad Caesarem mittere audebant.

- (そのことを)拒絶するため、または哀願するために、

使節たちをカエサルのもとへ派遣することをあえてしなかった。

- (そのことを)拒絶するため、または哀願するために、

- Id factum ex suis hospitibus Caesar cognoverat.

- その事実を、賓客たちからカエサルは知った。

- ドゥムノリークスが、大陸に残留させてくれるように、カエサルに嘆願する

- Ille omnibus primo precibus

- 彼〔ドゥムノリークス〕は、当初はあらゆる嘆願により

- petere contendit, ut in Gallia relinqueretur,

- ガッリアに残してくれるよう求めることに努めた。

- partim quod insuetus navigandi mare timeret,

- (その嘆願の中には)航行することに慣れていないので海を恐れる、というものもあれば、

- partim quod religionibus impediri sese diceret.

- 自分は信仰的義務により(航海を)妨げられていると述べている、というものもあった。

- (訳注:partim ~ partim ・・・ 「~もあれば、・・・もある(some ~ others)」)

- 自分は信仰的義務により(航海を)妨げられていると述べている、というものもあった。

- ドゥムノリークスが、カエサルの計略を示して、領袖たちを鼓舞する

- Postea quam id obstinate sibi negari vidit, omni spe impetrandi adempta,

- それ〔残留することの嘆願〕が自分に対して断固として拒否されるの見て、

達成することのすべての期待を否認された後で、

- それ〔残留することの嘆願〕が自分に対して断固として拒否されるの見て、

- principes Galliae sollicitare,

- (ドゥムノリークスは)ガッリアの領袖たちをそそのかし、

- sevocare singulos

- 一人ずつを別々に呼び出し、

- hortarique coepit, uti in continenti remanerent;

- 大陸に残留するように鼓舞し始めて、

- metu territare:

- (以下に挙げられる)恐れによって戦慄させ(始め)た。

- non sine causa fieri, ut Gallia omni nobilitate spoliaretur;

- 理由もなしに、ガッリアがすべての高貴な者たちを奪われるようにはなされない。

- (訳注:カエサルがガッリアの全貴族を渡海させようとすることには、明確な理由があるのだ。)

- 理由もなしに、ガッリアがすべての高貴な者たちを奪われるようにはなされない。

- id esse consilium Caesaris,

- 以下のことが、カエサルの計略である。

- ut, quos in conspectu Galliae interficere vereretur, hos omnes in Britanniam traductos necaret;

- ガッリア(の群衆)の視ている中で殺害することがはばかられる者たちを、

彼ら皆をブリタンニアに渡らせてから(カエサルが秘かに)殺すのである。

- ガッリア(の群衆)の視ている中で殺害することがはばかられる者たちを、

- fidem reliquis interponere, ius iurandum poscere,

- ほかの者たちに信義を誓い、(以下のことを)誓約することを要求する。

- ut, quod esse ex usu Galliae intellexissent, communi consilio administrarent.

- ガッリアに有益であると理解したことを、共通の考えによって処置するように(と誓約するように)。

- (訳注:カエサルの命令ではなく、ガッリアのために領袖たちが共同して対処するように。)

- ガッリアに有益であると理解したことを、共通の考えによって処置するように(と誓約するように)。

- Haec a compluribus ad Caesarem deferebantur.

- このことは、多くの者たちによって、カエサルのもとへ報知されていた。

7節

ドゥムノリークスの最期

- Qua re cognita Caesar,

- かかる事態を知ると、カエサルは、

- quod tantum civitati Haeduae dignitatis tribuerat,

- ──これほどにもハエドゥイー族の部族国家に敬意を払っていたので、──

- coercendum atque deterrendum, quibuscumque rebus posset, Dumnorigem statuebat;

- できるかぎりのあらゆる事でドゥムノリークスを抑止するべきであり、制止するべきであると決意していた。

- quod longius eius amentiam progredi videbat,

- ──というのは、彼の軽挙妄動がはるかに進行していると見ていたので、──

- (訳注:領袖たちとともにカエサルの隷属下から出奔しようという企てのことか。)

- ──というのは、彼の軽挙妄動がはるかに進行していると見ていたので、──

- prospiciendum, ne quid sibi ac rei publicae nocere posset.

- (カエサル)自身と公儀〔ローマ国家〕にとって害に成り得ないように、用心するべきである(と見ていた)。

- Itaque dies circiter XXV(viginti quinque) in eo loco commoratus,

- そのようにして、およそ25日にわたってその地に滞留して、

- quod c[h]orus ventus navigationem impediebat,

- qui magnam partem omnis temporis in iis locis flare consuevit,

- それ〔北西風〕はあらゆる時季の大半にわたってこの地に吹くのが常であるからであるが、──

- dabat operam, ut in officio Dumnorigem contineret,

- (カエサルは)ドゥムノリークスを義務〔忠義〕に留めるように尽力していた。

- (訳注:カエサルは、ローマ人でない者がローマ人に隷属するのは当然と考えていた。)

- (カエサルは)ドゥムノリークスを義務〔忠義〕に留めるように尽力していた。

- nihilo tamen setius omnia eius consilia cognosceret;

- それでもやはり、彼〔ドゥムノリークス〕のあらゆる策略を知ろうとした。

- tandem idoneam nactus tempestatem milites equitesque conscendere in naves iubet.

- ついに、適切な天候を手に入れて、兵士〔歩兵〕たちと騎兵たちに船に乗船することを命じた。

- ドゥムノリークスが騎兵隊とともに逐電

- At omnium impeditis animis

- 一方、皆が(乗船に)忙殺されているので、

- Dumnorix cum equitibus Haeduorum a castris insciente Caesare domum discedere coepit.

- ドゥムノリークスはハエドゥイー族の騎兵たちとともに、カエサルが知らぬうちに、陣営から郷里に立ち去り始めた。

- カエサルがドゥムノリークスを追捕、殺害させる

- Qua re nuntiata

- かかる事態が報告されると、

- Caesar, intermissa profectione atque omnibus rebus postpositis,

- カエサルは(ブリタンニアへの)出発を中断し、かつ(遠征の)すべての事を後回しにして、

- magnam partem equitatus ad eum insequendum mittit retrahique imperat;

- 騎兵隊の大部分を、彼〔ドゥムノリークス〕を追捕するために派遣して、連れ戻すことを命令する。

- si vim faciat neque pareat, interfici iubet,

- もし、力ずくでも服従しないのであれば、殺害するように命じる。

- nihil hunc se absente pro sano facturum arbitratus, qui praesentis imperium neglexisset.

- (カエサル自身が)居合わせても、その命令をないがしろにしていたほどの者であるから、

彼〔ドゥムノリークス〕は自分〔カエサル〕が不在なら、何ら健全な者としてふるまわないだろうと思ったのだ。

- (カエサル自身が)居合わせても、その命令をないがしろにしていたほどの者であるから、

- Ille enim revocatus resistere

- まさしく、

彼奴 〔ドゥムノリークス〕は、呼び戻されても抵抗し(始め)、

- まさしく、

- ac se manu defendere suorumque fidem implorare coepit,

- 手ずから身を守り、同胞の者たちの信義に懇願し始めた。

- saepe clamitans liberum se liberaeque esse civitatis.

- たびたび「我は自由であり、自由な部族に属する者である」と叫びながら。

- Illi, ut erat imperatum, circumsistunt hominem atque interficiunt:

- あの者ら〔ガッリア人の騎兵たち〕は、命令されていたように、その男を取り囲んで、殺害した。

- at equites Haedui ad Caesarem omnes revertuntur.

- 他方で、ハエドゥイー族の騎兵たちは、カエサルのもとへ全員が帰還した。

- (訳注:だが結局、ハエドゥイー族もカエサルから離反することになる。)

- (訳注:カエサルは、この節ではふれていないが、

有力部族ハエドゥイーの大立者ドゥムノリークスが叫んだ事と無惨な最期は、

ガッリア全土に知れ渡ったことであろう。

彼と誓約を交わした部族の領袖たちがブリタンニアから帰還すると、

カエサル自身が危惧していたように、ガッリア各地で暴動や大反乱が多発し、

これは2年後のウェルキンゲトリークスの大反乱につながったと考えられる。)

- 他方で、ハエドゥイー族の騎兵たちは、カエサルのもとへ全員が帰還した。

第二次ブリタンニア遠征

|

|

- 関連記事: Julius Caesar's invasions of Britain(ユリウス・カエサルのブリタンニア侵攻、英語)

- カエサルの第二次ブリタンニア侵攻は、紀元前54年の、当時のローマの暦で8~9月頃に遂行された。

カエサルや幕僚たちは、遠征先のブリタンニアからローマの知人などに手紙を出しており、なかでも

カエサルの副官クィーントゥス・キケローが雄弁家の兄マールクス・キケローと交わした往復書簡[3]が

伝存するため、9月下旬にはローマ軍が大陸へ向けて帰還しつつあったことが明確になっている。

キケロー兄は、ブリタンニアで金・銀などの豊富な鉱物資源が見つかることを当てにしていたが、

奴隷(捕虜)ぐらいしか目ぼしい戦利品がないことに失望を表明している。

8節

ブリタンニアへ再び渡海

- His rebus gestis,

- これらの事が遂げられると、

- Labieno in continenti cum tribus(III) legionibus et equitum milibus duobus relicto,

- ut portus tueretur et re frumentaria provideret,

- (イティウス)港を守って、糧食を調達するように、

- quaeque in Gallia gererentur cognosceret,

- かつ、ガッリアで行なわれていることを認識して、

- consiliumque pro tempore et pro re caperet,

- 時機と状況に応じて協議するようにと(命じた)。

- ipse cum quinque(V) legionibus

- (カエサル)自身は5個軍団、

- et pari numero equitum, quem in continenti reliquerat,

- および大陸に残していたものと同数の騎兵とともに、

- (訳注:5節では、全ガッリアから4000騎が集まったと述べられた。

上述のように2000騎を大陸に残し、同数の2000騎を島に随行させた。)

- (訳注:5節では、全ガッリアから4000騎が集まったと述べられた。

- および大陸に残していたものと同数の騎兵とともに、

- ad solis occasum naves solvit

- 日没頃に船団を出帆させる。

- et leni Africo provectus,

- おだやかなアフリカ風〔西南風〕で前進したが、

- (訳注:西南風は Africus, ī と呼ばれたが、

これはカルタゴの故地であるアフリカ地方が

イタリアから見て西南方向にあるためだと思われる。)

- (訳注:西南風は Africus, ī と呼ばれたが、

- おだやかなアフリカ風〔西南風〕で前進したが、

- media circiter nocte vento intermisso,

- 真夜中あたりに風がやむと、

- cursum non tenuit,

- 航路を保てず、

- et longius delatus aestu

- より遠くへ潮により運ばれて、

- orta luce sub sinistra Britanniam relictam conspexit.

- (日の)光が昇ると、左の方へブリタンニアを置き去りにしているのに気付いた。

- Tum rursus aestus commutationem secutus remis contendit,

- それから再び潮の変動に従って、櫂によって(ブリタンニア島を)目指す。

- ut eam partem insulae caperet, qua optimum esse egressum superiore aestate cognoverat.

- その島のうち、下船するのに最も良いと前の夏に知っていた、ところの方面を捉えるように。

- Qua in re admodum fuit militum virtus laudanda,

- その事において、兵士たちの果敢さは大いに賞賛されるべきものであった。

- qui vectoriis gravibusque navigiis

- その者ら〔兵士たち〕は、輸送用かつ重い船舶で、

- non intermisso remigandi labore

- (櫂を)漕ぐことの労苦を中断せずに、

- longarum navium cursum adaequarunt.

- 長船〔軍船〕の航行速度に匹敵したのだ。

- ローマ大艦隊の到着を見て、ブリタンニア勢が姿を隠す

- Accessum est ad Britanniam omnibus navibus meridiano fere tempore,

- ブリタンニアへは、すべての船がほぼ正午の時に到着したが、

- neque in eo loco hostis est visus;

- その場所に敵(の姿)は見られなかった。

- sed, ut postea Caesar ex captivis cognovit,

- けれども、後にカエサルが捕虜から知ったように、

- cum magnae manus eo convenissent,

- (ブリタンニア人の)かなりの手勢がそこに集結していたけれども、

- multitudine navium perterritae,

- (ローマ軍の)船団の多さに畏怖させられており、

- quae cum annotinis privatisque, quas sui quisque commodi (causa) fecerat,

- それら〔船団〕は、前年の(遠征の)ものや

おのおのが自分に利便性のために造らせていた私用のものを伴っていたが、- (訳注:causā は β系写本の記述で、α系写本にはない。)

- それら〔船団〕は、前年の(遠征の)ものや

- amplius octingentae(DCCC) uno erant visae tempore,

- 800隻より多いものが、一時に眺められていたので、

- a litore discesserant

- (ブリタンニア勢は)海岸から立ち去って、

- ac se in superiora loca abdiderant.

- より高い場所に身を隠していたのだった。

(A.S. Forrest画、1905年。H.E. Marshall: "Our Island Story" の挿絵)。 |

9節

ブリタンニア再上陸、敵の砦を夜襲

- カエサルが、アートリウス率いる10個歩兵大隊と騎兵300騎に船団の守備を任せて、夜襲に出発

- Caesar, exposito exercitu et loco castris idoneo capto,

- カエサルは、軍隊を(船から)上陸させて、陣営に適切な場所を占領したが、

- ubi ex captivis cognovit, quo in loco hostium copiae consedissent,

- 敵〔ブリタンニア人〕の軍勢が陣取っている場所を捕虜たちから知るや否や、

- cohortibus decem ad mare relictis et equitibus trecentis,

- qui praesidio navibus essent,

- その者らが船団の守備隊となるようにして、

- de tertia vigilia ad hostes contendit,

- (カエサル自らは)第三夜警時の頃に、敵の方へと急いだ。

- (訳注:第三夜警時は、真夜中を過ぎた頃「未明」。#夜警時 を参照。)

- (カエサル自らは)第三夜警時の頃に、敵の方へと急いだ。

- eo minus veritus navibus,

- quod in litore molli atque aperto deligatas ad ancoram relinquebat,

- et praesidio navibus Quintum Atrium praefecit.

- かつ、船団の守備隊をクィーントゥス・アートリウスが指揮したからだ。

- (訳注:α系写本では et praesidio navibus だが、

β系写本では et praesidio navibusque となっており、

これにより ei praesidio navibusque とする修正提案がある。)

- (訳注:α系写本では et praesidio navibus だが、

- かつ、船団の守備隊をクィーントゥス・アートリウスが指揮したからだ。

- Ipse noctu progressus milia passuum circiter XII(duodecim)

- (カエサル)自身は夜間に約12ローママイル前進して、

- (訳注:1ローママイルは約1.48 kmで、12マイルは約18km)

- (カエサル)自身は夜間に約12ローママイル前進して、

- hostium copias conspicatus est.

- 敵の軍勢を見つけた。

- ブリタンニア勢が騎兵と戦車でローマ勢と交戦を開始する

- Illi equitatu atque essedis ad flumen progressi

- ex loco superiore nostros prohibere et proelium committere coeperunt.

- より高い地点から我が方〔ローマ勢〕を阻んで、交戦し始めた。

- ブリタンニア勢が、森の中の堡塁に籠城して防戦する

- Repulsi ab equitatu

- (ブリタンニア勢はローマ方の)騎兵隊により撃退されて、

- se in silvas abdiderunt,

- 森の中に身を隠して、

- locum nacti egregie et natura et opere munitum,

- 天然によっても、工事によっても見事に要害化された場所を手に入れた。

- quem domestici belli, ut videbantur, causa iam ante praeparaverant:

- それは、内輪の戦争のために、すでに以前に準備していたと思われる。

- (訳注:下線部は、写本B・M・Sでは videbantur だが、

χ系・L・N・β系写本では videbatur となっている。)

- (訳注:下線部は、写本B・M・Sでは videbantur だが、

- それは、内輪の戦争のために、すでに以前に準備していたと思われる。

- nam crebris arboribus succisis omnes introitus erant praeclusi.

- なぜなら、濃密な木々が伐採されて、進入路が塞がれていたためである。

- Ipsi ex silvis rari propugnabant

- (ブリタンニア勢)自身は森からまれに抗戦して、

- nostrosque intra munitiones ingredi prohibebant.

- 我が方がその防塁の内部に侵入することを阻止していた。

- ローマ第7軍団の亀甲隊形がブリタンニア勢を駆逐する

- At milites legionis septimae,

- だが、第7軍団の兵士たちは、

- testudine facta et aggere ad munitiones adiecto,

- 亀甲隊形を編成して、土塁(を築くこと)によって防塁に突入して、

- locum ceperunt eosque ex silvis expulerunt

- その場所を占領して、彼ら〔ブリタンニア勢〕を森から駆逐したが、

- paucis vulneribus acceptis.

- (ローマ勢は)わずかな者が傷を受けただけであった。

|

|

- カエサルが深追いを禁ずる

- Sed eos fugientes longius Caesar prosequi vetuit,

- けれども、逃亡する彼らを、カエサルはより遠くへ追撃することを禁じた。

- et quod loci naturam ignorabat,

- 地勢を知らなかったためでもあり、

- et quod magna parte diei consumpta

- 日中の大部分が(戦闘に)費やされたためもあって、

- munitioni castrorum tempus relinqui volebat.

- 野営の防備の時間を残しておくことを欲していたのだ。

10節

再び嵐が船団を破損

- Postridie eius diei mane

- (カエサルは)その日の翌日の早朝に、

- tripertito milites equitesque in expeditionem misit,

- ut eos, qui fugerant, persequerentur.

- 逃亡していた者たち〔ブリタンニア勢〕を追撃するようにと。

- His aliquantum itineris progressis,

- この者ら〔遠征部隊〕がかなりの道程を前進して、

- cum iam extremi essent in prospectu,

- すでにその末尾が視野に入っていたときに、

- (訳注:末尾とは、敗走する敵の後衛とも考えられるが、

ローマ方の遠征部隊の後衛と見る解釈もある。)

- (訳注:末尾とは、敗走する敵の後衛とも考えられるが、

- すでにその末尾が視野に入っていたときに、

- equites a Quinto Atrio ad Caesarem venerunt,

- クィーントゥス・アートリウスにより(派遣されて)騎兵たちがカエサルのもとへやって来た。

- (訳注:アートリウスは、前節で、船団の守備の指揮を任された、とある。)

- クィーントゥス・アートリウスにより(派遣されて)騎兵たちがカエサルのもとへやって来た。

- qui nuntiarent superiore nocte maxima coorta tempestate

- その者たちが報告したのは、前の夜に大きな嵐が突発して、

- prope omnes naves adflictas atque in litore eiectas esse,

- quod neque ancorae funesque subsisterent,

- neque nautae gubernatoresque vim tempestatis pati possent;

- 船員や操舵手が嵐の勢いに耐えることもできなかったからだ。

- itaque ex eo concursu navium magnum esse incommodum acceptum.

- こうして、その船団の混乱から、大きな災害を受けたのである。

11節

船団の修理と陣営の防備の手配。最高司令官カッスィウェッラウヌス登場

- 船団の修理、陣営の防備および大陸からの支援を手配する

- His rebus cognitis

- これらの事態〔嵐による災害〕を知ると、

- Caesar legiones equitatumque revocari atque in itinere resistere iubet,

- カエサルは(遠征に派遣した)諸軍団と騎兵隊を呼び止めて、行軍を留まることを命じて、

- ipse ad naves revertitur;

- (カエサル)自身は船団のところへ戻る。

- eadem fere, quae ex nuntiis litterisque cognoverat, coram perspicit,

- (カエサルは)伝令たちと書状から知っていたのとほぼ同じものを、はっきりと視る。

- sic ut amissis circiter XL(quadraginta) navibus

- およそ40隻の船を喪失したけれども、

- reliquae tamen refici posse magno negotio viderentur.

- 残りは大きな労力によって修理できると見られた。

- Itaque ex legionibus fabros deligit

- こうして、諸軍団の内から工兵を選別して

- (訳注:ローマ軍には元来は専任の武具職人としての工兵がいたが、

カエサルの時代には軍団兵から選任していたことが判る記述である。

#古代ローマの工兵 参照。)

- (訳注:ローマ軍には元来は専任の武具職人としての工兵がいたが、

- こうして、諸軍団の内から工兵を選別して

- et ex continenti alios arcessi iubet;

- 大陸からほかの者たちを呼び寄せることを命じた。

- Labieno scribit,

- ut quam plurimas posset iis legionibus, quae sunt apud eum, naves instituat.

- 彼〔ラビエーヌス〕のもとにいる軍団により、できるかぎり多くの船を建造するように、と。

- Ipse, etsi res erat multae operae ac laboris,

- (カエサル)自身は、たとえ事が多くの作業や労苦であろうとも、

- tamen commodissimum esse statuit omnes naves subduci et cum castris una munitione coniungi.

- In his rebus circiter dies X(decem) consumit,

- これらの事に約10日を費やし、

- ne nocturnis quidem temporibus ad laborem militum intermissis.

- 夜の時間でさえも、兵士の労役が中断されることはなかった。

- (訳注:nē ~ quidem「~でさえない」)

- 夜の時間でさえも、兵士の労役が中断されることはなかった。

- 船団と陣営の防備を遂げ、カエサルが遠征に再出発

- Subductis navibus castrisque egregie munitis

- 船団を引き揚げて、陣営に見事な防備をし、

- easdem copias, quas ante, praesidio navibus reliquit:

- 以前のと同じ軍勢を、船団のための守備隊として残すと、

- ipse eodem, unde redierat, proficiscitur.

- (カエサル)自身は、そこから戻って来ていたのと、同じところへ出発する。

- (訳注:カエサル自身は、そこから船団のところへ戻って来ていた出発点、本節冒頭の場所へ向かった。)

- (カエサル)自身は、そこから戻って来ていたのと、同じところへ出発する。

- カッスィウェッラウヌスに、ブリタンニア諸部族の最高指揮権が委ねられる

- Eo cum venisset,

- (カエサルが)そこに来たときに、

- maiores iam undique in eum locum copiae Britannorum convenerant

- すでに至る所からその場所に、より多くのブリタンニア人の軍勢が集結していた。

- summa imperii bellique administrandi

- 戦争を遂行するための最高司令権が、

- communi consilio permissa Cassivellauno,

- (諸部族の)共通の合意によりカッスィウェッラウヌスに認められた。

- cuius fines a maritimis civitatibus

- その者の領土を、沿海の諸部族(の領土)からは、

- flumen dividit, quod appellatur Tamesis,

- a mari circiter milia passuum LXXX(octoginta).

- 海からは約80ローママイルである。

- (訳注:1ローママイルは約1.48 kmで、80マイルは約120km)

- 海からは約80ローママイルである。

現在のバークシャー州のパンボーン(Pangbourne)付近。 |

- Huic superiore tempore cum reliquis civitatibus continentia bella intercesserant;

- この者にとって、往時は、ほかの部族たちとの絶え間のない戦争が介在していたが、

- sed nostro adventu permoti

- しかし我が方〔ローマ軍〕の到来に脅かされて、

- Britanni hunc toti bello imperioque praefeceraut.

- ブリタンニア人はこの者を戦争全体の司令権の長に任じたのだ。

12節

ブリタンニアの地理(1)──部族と風土

- (訳注:この12節から14節までは、唐突に地理的説明が続くため、

後世の人による注釈の書き込みとする見方もあるが、

『ガリア戦記』ではたびたび見られる類いのものである。

カエサルが間違いを記すはずがないと思う人たちもいたが、

ブリタンニアに関して当時のローマ人はかなり無知であったらしい。)

- (訳注:この12節から14節までは、唐突に地理的説明が続くため、

- 内陸地方の住民

- Britanniae pars interior

- ブリタンニアの内陸部には、

- ab iis incolitur, quos natos in insula ipsi memoria proditum dicunt,

- 彼ら自身が、島の土着であるということが伝承により伝えられている、と言っている者たちが住む。

- 沿海地方の住民

- maritima pars ab iis, qui praedae ac belli inferendi causa ex Belgio transierant,

- qui omnes fere iis nominibus civitatum appellantur, quibus orti ex civitatibus eo pervenerunt,

- その者らほぼすべては、そこに到来した(大陸の)出身部族に由来する部族の名前で呼ばれている。

- (訳注:カエサルのこのような記述から、島の諸部族はケルト系とされ、

近代になって、「島のケルト」と「大陸のケルト」というケルト観が形成されたが、

このような見方には、近年のイギリスの考古学界から異論が出ている[5]。)

- (訳注:カエサルのこのような記述から、島の諸部族はケルト系とされ、

- その者らほぼすべては、そこに到来した(大陸の)出身部族に由来する部族の名前で呼ばれている。

- et bello inlato ibi permanserunt atque agros colere coeperunt.

- (彼らは)戦争をしかけて、そこに留まり続け、土地を耕し始めた。

- (訳注:permānsērunt は α系写本の記述で、β系写本では remānsērunt となっている。)

- (彼らは)戦争をしかけて、そこに留まり続け、土地を耕し始めた。

|

- Hominum est infinita multitudo

- 人々は限りなき多数であり、

- creberrimaque aedificia fere Gallicis consimilia,

- 建物は密集してほぼガッリアのものによく似ており、

- pecorum magnus numerus.

|

|

- 鉱物の使用

|

|

|

世界遺産「コーンウォールと西デヴォンの鉱山景観」として登録されるほど世界的に有名。

- Nascitur ibi plumbum album in mediterraneis regionibus,

- in maritimis ferrum, sed eius exigua est copia;

- 沿海部においては鉄(が産出するの)だが、その量は微少である。

- aere utuntur importato.

- (ブリタンニア人は)輸入された青銅を用いている。

- (訳注:銅や青銅は出土しているが、

カエサルの時代に採掘されていたかは不詳で、

議論のあるところ。)

- (訳注:銅や青銅は出土しているが、

- (ブリタンニア人は)輸入された青銅を用いている。

ブナ属(Fagus)の樹木で、ブリテン島南部を含むヨーロッパに広く自生する。 |

|

- 家畜を飼う

- Leporem et gallinam et anserem gustare fas non putant;

- haec tamen alunt animi voluptatisque causa.

- しかしながら、これらを楽しみや歓びのために飼育している。

|

|

|

- Loca sunt temperatiora quam in Gallia,

- ガッリアにおけるよりも気候がよりおだやかな土地で、

- remissioribus[9] frigoribus.

- (冬季の)寒さはあまり激しくない。

13節

ブリタンニアの地理(2)──島々と地形

|

- (イ)ガッリアを向く第一の辺:500マイル

- Huius lateris alter angulus, qui est ad Cantium,

- quo fere omnes ex Gallia naves appelluntur,

- そこへはガッリアからのほぼすべての船が接岸し、

- ad orientem solem,

- 昇る日の方向〔東方〕へ向いている。

- inferior (angulus) ad meridiem spectat.

- 下方の(角)は、南方に面している。

- (訳注:inferus「下方の」あるいは「南方の」。)

- 下方の(角)は、南方に面している。

- (ロ)ヒスパーニアやヒベルニアを向く第二の辺:700マイル

- Alterum (latus) vergit ad Hispaniam atque occidentem solem;

- ヒベルニア島(アイルランド)

- qua ex parte est Hibernia (insula),

- dimidio minor, ut existimatur, quam Britannia,

- 見積もられているように、ブリタンニアよりも半分ぐらい小さい。

- sed pari spatio transmissus atque ex Gallia est in Britanniam.

- けれども(ヒベルニアから)ブリタンニアへの渡航の距離は、ガッリアからのそれと等しい。

|

|

- In hoc (latere) medio cursu est insula, quae appellatur Mona:

- こちら側には、航路の中間にモナと呼ばれている島がある。

- (訳注:モナは、現在のマン島 Monapia / Mannia か。

Mona はウェールズ地方北西部に接するアングルシー島 (モーン島)との説が有力だが、

それでは上記の「航路の真ん中にある」という位置の説明と合致しない。)

- (訳注:モナは、現在のマン島 Monapia / Mannia か。

- こちら側には、航路の中間にモナと呼ばれている島がある。

- complures praeterea minores subiectae insulae existimantur,

- 極夜の島々?

- de quibus insulis non nulli scripserunt

- dies continuos triginta(XXX) sub bruma esse noctem.

- Nos nihil de eo percontationibus reperiebamus,

- 我々は、そのことについて(島民に)尋ねたが、何も見い出せなかった。

- nisi certis ex aqua mensuris breviores esse quam in continenti noctes videbamus.

- Huius est longitudo lateris, ut fert illorum opinio,

- この(第二の)辺の長さは、あの者たちの見解が説くように、

- septingentorum(DCC) milium.

- 700ローママイルである。

- (訳注:1ローママイルは約1.48 kmで、700マイルは約1000 km)

- 700ローママイルである。

|

北海(右)が本節の第三の辺の側で、陸地はない。北海油田に130億バレルもの原油が埋蔵されていると推定されている。 |

- (ハ)北海を向く第三の辺:800マイル

- Tertium (latus) est contra septentriones;

- 第三(の辺)は、北方を向いている。

- cui parti nulla est obiecta terra,

- その方角には、陸地は何ら位置していない。

- sed eius angulus lateris maxime ad Germaniam spectat.

- けれども、その辺の一角は、とりわけゲルマーニアの方に面している。

- Hoc milia passuum octingenta(DCCC) in longitudinem esse existimatur.

- これ〔第三の辺〕は、長さにおいて、800ローママイルであると見積もられている。

- (訳注:1ローママイルは約1.48 kmで、800マイルは約1200 km)

- これ〔第三の辺〕は、長さにおいて、800ローママイルであると見積もられている。

- Ita omnis insula est in circuitu vicies centum milium passuum.

- このように、島のすべての周囲は2000ローママイルである。

- (訳注:1ローママイルは約1.48 kmで、2000マイルは約3000 km)

- このように、島のすべての周囲は2000ローママイルである。

ブリタンニア島(ブリテン島)から見て、ヒスパーニア(イベリア半島)とヒベルニア(アイルランド島)が同じ方角にあると書かれているため、イベリア半島が肥大化して見える。 |

|

14節

ブリタンニアの地理(3)──生活習慣

- Ex iis omnibus longe sunt humanissimi,

- 彼らすべて(の諸部族)のうちで、はるかに人間的であるのは、

- (訳注:humanus (人間的) とは、ヒト属 Homo ヒト (種) Gens humana の生き物であるだけでなく、

文化・文明 Cultus humanus によって洗練され、教養のある者などを指す。[10])

- (訳注:humanus (人間的) とは、ヒト属 Homo ヒト (種) Gens humana の生き物であるだけでなく、

- 彼らすべて(の諸部族)のうちで、はるかに人間的であるのは、

- qui Cantium incolunt,

- quae regio est maritima omnis,

- その地方はすべて沿海部であり、

- neque multum a Gallica differunt consuetudine.

- 牧畜を営む内陸の住民の風習

- Interiores plerique frumenta non serunt,

- sed lacte et carne vivunt

- pellibusque sunt vestiti.

- 獣皮を着ている。

|

|

右の男は藍色の染料で身を染めているが、左の男は入れ墨をしている。

- Omnes vero se Britanni vitro inficiunt,

- quod caeruleum efficit colorem,

- それは青みがかった色を生じるので、

- atque hoc horridiores sunt in pugna a(d)spectu;

- これによって、戦いにおいては見かけが非常に恐ろしいのである。

- (訳注:下線部は、α系写本では horridiores だが、

β系写本では horribiliores となっている。)

- (訳注:下線部は、α系写本では horridiores だが、

- これによって、戦いにおいては見かけが非常に恐ろしいのである。

- capilloque sunt promisso

- 髪の毛は伸びるにまかせていて、

- atque omni parte corporis rasa, praeter caput et labrum superius.

- Uxores habent deni duodenique inter se communes,

- (ブリタンニアの男たちは)妻たちを互いに10人ずつや12人ずつが共有で

娶 っており、

- (ブリタンニアの男たちは)妻たちを互いに10人ずつや12人ずつが共有で

- et maxime fratres cum fratribus parentesque cum liberis;

- たいていは兄弟どうしや親子どうしが(妻を共有しているので)ある。

- sed qui sunt ex iis nati,

- けれども、彼女たちから生まれた者〔こども〕たちは、

- eorum habentur liberi, quo primum virgo quaeque deducta est.

- 処女めいめいが初めに娶られた者〔最初の夫〕の子どもたちと見なされているのである。

15節

- ブリタンニア勢がローマ陣営を襲撃

- ブリタンニア勢が、ローマ方の騎兵隊の行軍を襲うが、撃退されて山林に逃げ込む

- Equites hostium essedariique

- acriter proelio cum equitatu nostro in itinere conflixerunt,

- 行軍中の我が方〔ローマ勢〕の騎兵隊と戦闘で激しく衝突した。

- (ita) tamen ut nostri omnibus partibus superiores fuerint

- それでも結果として、我が方があらゆる面で上回り、

- (訳注:ita はβ系写本の記述で、α系写本にはない。

ita ... ut ~「(結果として)~ほどであった」。)

- (訳注:ita はβ系写本の記述で、α系写本にはない。

- それでも結果として、我が方があらゆる面で上回り、

- atque eos in silvas collesque compulerint;

- 彼ら〔ブリタンニア勢〕を山林に追い込んだ(ほどであった)。

- sed compluribus interfectis

- だが(ブリタンニア勢の)多数の者たちを殺戮したが、

- cupidius insecuti

- より熱心に追撃して、

- non nullos ex suis amiserunt.

- (ローマ勢は)味方のうちから若干の者を失った。

|

- しばらく後でブリタンニア勢が、ローマ方が構築中の陣営に殺到

- At illi intermisso spatio,

- だが、あの者ら〔ブリタンニア勢〕は時間を置いて、

- imprudentibus nostris atque occupatis in munitione castrorum,

- 我が方〔ローマ勢〕が予期せずに、陣営の防備に従事しているときに、

- subito se ex silvis eiecerunt

- 突如として森林から突進してきて、

- impetuque in eos facto, qui erant in statione pro castris conlocati, acriter pugnaverunt,

- 陣営の前に歩哨として配置されていた者たちに襲撃をしかけて、激しく戦った。

- カエサルが精鋭2個大隊を増援に繰り出す

- duabusque missis subsidio cohortibus a Caesare,

- カエサルによって2個歩兵大隊が増援として派遣され、

- atque iis primis legionum duarum,

- しかも彼らは(それぞれ)2個の軍団の第一(大隊)であり、

- (訳注:各軍団の 第一

歩兵大隊 (cohors primus)は、

首位百人隊長 (Primus pilus)に率いられる最精鋭部隊であったと考えられている。)

- (訳注:各軍団の 第一

- しかも彼らは(それぞれ)2個の軍団の第一(大隊)であり、

- cum eae perexiguo intermisso loci spatio inter se constitissent,

- それら(の2個大隊)は非常に狭い場所の間隔を互いに置いて留まっていたが、

- novo genere pugnae perterritis nostris

- (ブリタンニア勢の)新奇な類いの戦いに我が方〔ローマ勢〕が動揺していたので、

- (訳注:そのブリタンニア勢の戦い方については、次節(16節)で述べられる。)

- (ブリタンニア勢の)新奇な類いの戦いに我が方〔ローマ勢〕が動揺していたので、

- per medios audacissime perruperunt

- (敵勢は)非常に果敢にも(ローマ勢を)中央突破して、

- (訳注:ローマ勢の2個大隊の間に突破可能な間隙があったということか。)

- (敵勢は)非常に果敢にも(ローマ勢を)中央突破して、

- seque inde incolumes receperunt.

- そこから、無傷のままで引き返した。

- Eo die Quintus Laberius Durus, tribunus militum, interficitur.

- その日に、

兵士長官 であるクィーントゥス・ラベリウス・ドゥールスが討ち死にする。- (訳注:この Quintus Laberius Durus という人物はここで名が挙げられているだけだが、

5世紀の史家 オロシウス(Orosius)が「ラビエーヌス」と誤って伝え、

「ラビエーヌス」と混同されたままで永く後世に語り継がれた。)

- (訳注:この Quintus Laberius Durus という人物はここで名が挙げられているだけだが、

- その日に、

- Illi pluribus submissis cohortibus repelluntur.

- あの者ら〔ブリタンニア勢〕は、増派された(ローマの)より多くの歩兵大隊によって撃退される。

16節

- ブリタンニア勢との戦術の優劣をカエサルが分析

- Toto hoc in genere pugnae,

- (ブリタンニア勢の)この戦いのやり方の全体について、

- cum sub oculis omnium ac pro castris dimicaretur,

- (ローマ勢の)皆の眼下でしかも陣営の前で闘われたので、

- intellectum est

- (以下のことが)理解された。

- ブリタンニア勢VSローマ重装歩兵

- nostros propter gravitatem armorum,

- 我が方〔ローマ軍団兵〕は武具が重いことのゆえに、

- (訳注:軍団の主力は重装歩兵で、重い甲冑を装着して、重い盾などを持っていたので、

甲冑のないブリタンニア兵より敏捷性に劣っていたであろう。)

- (訳注:軍団の主力は重装歩兵で、重い甲冑を装着して、重い盾などを持っていたので、

- 我が方〔ローマ軍団兵〕は武具が重いことのゆえに、

- quod neque insequi cedentes possent neque ab signis discedere auderent,

- 退却する者たちを追撃することもできなかったし、軍旗のもとからあえて離れることもしなかったので、

- minus aptos esse ad huius generis hostem,

- この類いの敵には、あまり相応しくないこと(が理解された)。

- ブリタンニア戦車兵VSローマ騎兵

- equites autem magno cum periculo proelio dimicare,

- 一方で(ローマ方の)騎兵たちも、大きな危険とともに戦闘を闘っている。

- propterea quod illi etiam consulto plerumque cederent

- というのは、あの者ら〔ブリタンニア勢〕は、たいていは意図的にさえも退却して、

- (訳注:proptereā quod ~「というのは、~であるから」。)

- というのは、あの者ら〔ブリタンニア勢〕は、たいていは意図的にさえも退却して、

- et, cum paulum ab legionibus nostros removissent,

- 我が方(の騎兵)を軍団からほんのわずかでも遠ざけるや、

- ex essedis desilirent et pedibus dispari proelio contenderent.

- 戦車から跳び下りて、徒歩で非対称の格闘戦を闘っていたためである。

- ブリタンニア騎兵VSローマ騎兵

- Equestris autem proelii ratio

- 他方で、騎兵戦の戦法も、

- et cedentibus et insequentibus par atque idem periculum inferebat.

- (ローマ勢の)退却する者たちにも追撃する者たちにも等しく同様の危険をもたらしていた。

- ブリタンニア勢の兵力散開戦術

- Accedebat huc,

- これに加えて、

- ut numquam conferti, sed rari magnisque intervallis proeliarentur

- (ブリタンニア勢は)決して密集せずに、散らばって大きな間隔をとって戦っていた。

- stationesque dispositas haberent,

- (彼らはいくつもの小さな)分遣隊を配置させており、

- atque alios alii deinceps exciperent,

- (散らばっていた分遣隊の)一方の者たちを他方の者たちが、次から次へと引き継いで、

- integrique et recentes defatigatis succederent.

- 無傷かつ

潑剌 とした者たちが(戦闘で)疲弊した者たちと交代していたのだ。

- 無傷かつ

17節

副官トレボーニウスが敵の奇襲を撃退

- Postero die procul a castris hostes in collibus constiterunt

- 翌日に、敵勢は(ローマ方の)陣営から遠くに、丘に留まって、

- rarique se ostendere

- まばらに自らの姿を見せ(始め)、

- et lenius quam pridie

- 前日よりも穏やかに

- nostros equites proelio lacessere coeperunt.

- 我が方〔ローマ方〕の騎兵たちに戦闘を挑み始めた。

- Sed meridie,

- けれども、正午頃に、

- cum Caesar pabulandi causa tres legiones atque omnem equitatum cum Gaio Trebonio legato misisset,

- カエサルが糧秣徴発のために3個軍団と全騎兵隊を副官のガーイウス・トレボーニウスとともに派遣したときに、

- (訳注:ガーイウス・トレボーニウス ( Gaius Trebonius ) は、前年(前55年)の護民官で、

執政官ポンペイウスとクラッススにカエサルと同様の5年間にわたる属州総督の地位を認める

トレボーニウス法 ( Lex Trebonia ) を民会で可決させた。

この年(前54年)からカエサルの副官として、ブリタンニアやガッリアを転戦する。)

- (訳注:ガーイウス・トレボーニウス ( Gaius Trebonius ) は、前年(前55年)の護民官で、

- カエサルが糧秣徴発のために3個軍団と全騎兵隊を副官のガーイウス・トレボーニウスとともに派遣したときに、

- repente ex omnibus partibus ad pabulatores advolaverunt,

- (敵勢は)突如としてあらゆる方向から糧秣徴発の者たちの方へ突進して来たので、

- sic uti ab signis legionibusque non absisterent.

- (その結果として)軍旗や軍団から付き離れなかったほどであった。

- Nostri acriter in eos impetu facto reppulerunt

- 我が方〔ローマ勢〕は彼ら〔ブリタンニア勢〕の中に激しく突撃をして撃退し、

- neque finem sequendi fecerunt,

- 際限なく追撃を実行して、

- quo<a>d subsidio confisi equites, cum post se legiones viderent,

- 騎兵たちは、己が後方に諸軍団を見ていたので、増援を信頼しており、

- praecipites hostes egerunt

- とんぼ返りした[12]敵勢を追って、

- magnoque eorum numero interfecto

- 彼ら〔ブリタンニア勢〕の多数を殺戮して、

- neque sui colligendi

- (敵が)味方を集めることの(機会)も、

- neque consistendi aut ex essedis desiliendi facultatem dederunt.

- 踏み止まることの、あるいは戦車から跳び下りることの機会も与えなかった。

- Ex hac fuga protinus,

- この敗走から直ちに、

- quae undique convenerant, auxilia discesserunt,

- 至る所から集結していた(ブリタンニア勢の)援軍は退散した。

- neque post id tempus umquam summis nobiscum copiis hostes contenderunt.

- その時以後、敵勢は決して我が方〔ローマ勢〕と総勢をあげて闘うことはなかった。

18節

(地図の赤い部分)。

イングランド南東部などのうち、大ロンドンの北に隣接していた旧ミドルセックス州(現在のハートフォードシャー州辺り)、北西に広がるバッキンガムシャー州などを含む。

カエサルはカッスィウェッラウヌスの出身部族についても、上の部族名にも言及していないが、やがてローマ帝国軍と戦うことになる、その部族が該当すると考えられている。

タメスィス川を渡河

- Caesar, cognito consilio eorum,

- カエサルは、彼らの方策を知ると、

- ad flumen Tamesim in fines Cassivellauni

- カッスィウェッラウヌスの領土にあるタメスィス川のたもとへ

- exercitum duxit;

- 軍隊を率いて行った。

- quod flumen uno omnino loco pedibus, atque hoc aegre, transiri potest.

- その川は、たった一か所、徒歩で、しかもこの所で辛うじて渡ることができる。

|

- Eo cum venisset,

- (カエサルが)そこにやって来たときに、

- animum advertit ad alteram fluminis ripam magnas esse copias hostium instructas.

- 川のもう一方の岸のところへ敵の大軍勢が布陣していることに気が付いた。

- Ripa autem erat acutis sudibus praefixis munita,

- 川岸はさらに、鋭利かつ前に打ち付けられた杭で(すでに)防備されていて、

- eiusdemque generis sub aqua defixae sudes flumine tegebantur.

- 同じ種類の杭が水の下に打ち込まれて、川面で覆われていた。

- His rebus cognitis a captivis perfugisque

- これらの事情を捕虜たちや脱走兵たちから知ると、

- Caesar praemisso equitatu

- カエサルは騎兵隊を先遣して、

- confestim legiones subsequi iussit.

- 直ちに軍団に追随することを命じた。

- Sed ea celeritate atque eo impetu milites ierunt,

- けれども、(軍団の)兵士たちは速やかに突進して行ったので、

- cum capite solo ex aqua ex(s)tarent,

- 水から頭だけしか突き出ていなかったのに、

- ut hostes impetum legionum atque equitum sustinere non possent

- 結果として、敵勢は(ローマ勢の)軍団と騎兵の突撃を持ちこたえることができずに、

- ripasque dimitterent ac se fugae mandarent.

- 川岸を放棄して逃亡に身を委ねたのだ。

"B.C. 54 at this ancient fortified ford, the British tribesmen under Cassivellaunus bravely opposed Julius Caesar on his march to Verulamium." (紀元前54年、この古代の要塞化された浅瀬で、カッスィウェッラウヌス麾下のブリテン部族民が、ウェルラミウム[13]へ行軍する途上のユーリウス・カエサルに勇敢に立ち向かった。) と刻まれている。 |

19節

カッスィウェッラウヌスの戦車隊とローマ騎兵の交戦

- Cassivellaunus, ut supra demonstravimus,

- カッスィウェッラウヌスは、前に説明したように、

- (訳注:17節末で、総勢をあげて戦うことはなかったとある。)

- カッスィウェッラウヌスは、前に説明したように、

- omni deposita spe contentionis,

- 格闘戦のすべての望みを放棄して、

- dimissis amplioribus copiis,

- 軍勢の大半を解散させて、

- milibus circiter quattuor(IV) essedariorum relictis,

- itinera nostra servabat

- 我が方〔ローマ勢〕の行軍を監視して、

- paulumque ex via excedebat

- 道からわずかに離れて行き、

- locisque impeditis ac silvestribus sese occultabat,

- 通りにくい森林地帯に身を隠していた。

- atque iis regionibus, quibus nos iter facturos cognoverat,

- さらに、我が方〔ローマ勢〕が行軍しようとしていることを知っていた地域に

- pecora atque homines ex agris in silvas compellebat

- 家畜や人々を平原から森の中に追い込んだ。

- et, cum equitatus noster liberius praedandi vastandique causa se in agros eiecerat,

- 我が方〔ローマ勢〕の騎兵隊が、節度なく略奪することや荒らすことのために耕地の中に殺到していたときに、

- (訳注:下線部は、α系写本では eiecerat だが、

β系写本では effunderet となっている。)

- (訳注:下線部は、α系写本では eiecerat だが、

- 我が方〔ローマ勢〕の騎兵隊が、節度なく略奪することや荒らすことのために耕地の中に殺到していたときに、

- omnibus viis (notis) semitisque essedarios ex silvis emittebat

- 森から、すべての(知られている)道や小道により戦車兵を送り出しており、

- et magno cum periculo nostrorum equitum cum iis confligebat

- 大きな危険を伴って我が方〔ローマ勢〕の騎兵と激突していた。

- atque hoc metu latius vagari prohibebat.

- さらに、この恐怖感によって(ローマ勢が)より広範囲に彷徨することを妨げていた。

- Relinquebatur ut

- その結果、(ローマ勢に)残されていたのは、

- neque longius ab agmine legionum discedi Caesar pateretur,

- (騎兵が)軍団の行軍隊列からより遠くに離れることをカエサルが許容していなかったこと、

- et tantum [in] agris vastandis incendiisque faciendis hostibus noceretur,

quantum <in> labore atque itinere legionarii milites efficere poterant.

20節

トリノウァンテース族とマンドゥブラキウス青年がカエサルに降る テンプレート:Wikipedia

- Interim Trinovantes, prope firmissima earum regionum civitas,

- その間に、その地方のほぼ最強の部族であるトリノウァンテース族といえば、

- (訳注:部族名は、α系写本では Trinobantēs トリノバンテース、

β系写本では Trinovantēs トリノウァンテース、となっている。)

- (訳注:部族名は、α系写本では Trinobantēs トリノバンテース、

- その間に、その地方のほぼ最強の部族であるトリノウァンテース族といえば、

- ex qua Mandubracius adulescens Caesaris fidem secutus ad eum in continentem [Galliam] venerat,

- その内のマンドゥブラキウス青年がカエサルの保護を得ようとして大陸[ガッリア]の彼のところへ来ていた。

- ── cuius pater [Inianuvetitius] in ea civitate regnum obtinuerat

- ──その者の父[イニアヌウェティティウス]はその部族で王位に就いていたが、

- (訳注:父王の名は、β系写本の一部 (ρ·V) に Inianuvetitius, Inianuvetutus などとあり、

Imanuentius (イマヌエンティウス)、*Mannuētios (マンヌエーティオス) などと

推定されているが、近代の校訂者の多くは、後世の加筆として省いている。)

- (訳注:父王の名は、β系写本の一部 (ρ·V) に Inianuvetitius, Inianuvetutus などとあり、

- ──その者の父[イニアヌウェティティウス]はその部族で王位に就いていたが、

- interfectusque erat a Cassivellauno,

- カッスィウェッラウヌスによって殺害されており、

- ipse fuga mortem vitaverat, ──

- (マンドゥブラキウス)自身は逃亡により死をまぬがれていた。──

現在のイングランド東部地方のうち、エセックス州東部からサフォーク州南部、ハートフォードシャー州や大ロンドンの一部に及んだと考えられている。

- legatos ad Caesarem mittunt

- (そこでトリノウァンテース族は)使節たちをカエサルのところへ派遣して、

- pollicenturque sese ei dedituros atque imperata facturos;

- 彼〔カエサル〕に投降するであろう、かつ命令されたことを行なうであろう、と約束して、

- petunt, ut Mandubracium ab iniuria Cassivellauni defendat

- マンドゥブラキウスをカッスィウェッラウヌスの無法から守るように請願し、

- atque in civitatem mittat, qui praesit imperiumque obtineat.

- さらに、指揮しかつ統治を司らせるために部族国家へ送還するように(請願する)。

- His Caesar imperat obsides XL(quadraginta) frumentumque exercitui,

- 彼らに、カエサルは、人質40名および軍隊のための糧食(の供出)を命令して、

- Mandubraciumque ad eos mittit.

- マンドゥブラキウスを彼らのところへ送った。

- Illi imperata celeriter fecerunt,

- あの者らは、命令されたことを速やかに行なって、

- obsides ad numerum frumentumque miserunt.

- (指示された)数どおりの人質と糧食を(カエサルのところへ)送った。

21節

諸部族の投降、城塞都市の陥落

- Trinovantibus defensis

- トリノウァンテース族が(カエサルにより)守られて、

- atque ab omni militum iniuria prohibitis

- 兵士によるあらゆる

狼藉 が禁じられたので、

- 兵士によるあらゆる

- Cenimagni, Segontiaci, Ancalites, Bibroci, Cassi

- legationibus missis sese Caesari dedunt.

- 使節たちを派遣して、カエサルに投降した。

- Ab his cognoscit

- (カエサルが)彼らから知ったことには、

- non longe ex eo loco oppidum Cassivellauni abesse

- カッスィウェッラウヌスの

城塞都市 は、その場からあまり遠くに離れてはおらず、

- カッスィウェッラウヌスの

- silvis paludibusque munitum,

- 森林と沼地によって守られており、

- quo satis magnus hominum pecorisque numerus convenerit.

- そこへは、人々と家畜の十分に多くの数が集まっていた(ということである)。

- Oppidum autem Britanni vocant,

- cum silvas impeditas vallo atque fossa munierunt,

- 通りにくい森を防柵と堀で防備したゆえであり、

- quo incursionis hostium vitandae causa convenire consuerunt.

- そこへは、(彼らの)敵による突撃を避けることのために集まるのが常であった。

- Eo proficiscitur cum legionibus:

- (カエサルは)そこに軍団とともに出発して、

- locum reperit egregie natura atque opere munitum;

- 見事に自然と堡塁によって防備されていた場所を見出した。

- tamen hunc duabus ex partibus oppugnare contendit.

- それでも、これを2つの方面から攻囲することに努めた。

- Hostes paulisper morati

- 敵は、しばらく留まったが、

- militum nostrorum impetum non tulerunt

- 我が方〔ローマ勢〕の兵士の突撃に耐えられず、

- seseque alia ex parte oppidi eiecerunt.

- 城塞都市の他の方面から急ぎ出て行った。

- Magnus ibi numerus pecoris repertus,

- そこでは、多数の家畜が見出された。

- multique in fuga sunt comprehensi atque interfecti.

- (敵の)多くは逃亡中に捕捉されて、殺戮された。

| Devil's Dyke(魔物の堤防) | |

|---|---|

|

|

| デヴィルス・ダイク(Devil's Dyke)は、カエサルがカッスィウェッラウヌスを打ち負かした鉄器時代の城砦の遺構と考えられている。 イングランド東部のハートフォードシャー州のシティ・オブ・セント・オールバンズ地区のホイートハムステッド(Wheathampstead)という集落の東の端にある。 | |

22節

カンティウム勢による急襲、カッスィウェッラウヌスの降伏

- Dum haec in his locis geruntur,

- これらのこと〔カエサルとの戦闘〕がこの地で行なわれている間に、

- Cassivellaunus ad Cantium,

- カッスィウェッラウヌスはカンティウムへ、

- quod esse ad mare supra demonstravimus,

- ──それ〔カンティウム地方〕が海辺にあることは、前述した通りであるが、

- (訳注:地理的説明の14節で、沿海部であることが述べられた。)

- ──それ〔カンティウム地方〕が海辺にあることは、前述した通りであるが、

- quibus regionibus quattuor reges praeerant, Cingetorix, Carvilius, Taximagulus, Segovax,

- その地方は4人の王、キンゲトリークス、カルウィリウス、タクスィマグルス、セゴウァクスが支配していたが、──

- (訳注:Cingetorix という名は、3節~4節で述べられたトレーウェリー族の Cingetorix と同名であり、

ケルト語系の名前であるから、両者がケルト系であることを示唆している。

同様に、カッスィウェッラウヌスにも、類似の名の武将が後出する。)

- (訳注:Cingetorix という名は、3節~4節で述べられたトレーウェリー族の Cingetorix と同名であり、

- その地方は4人の王、キンゲトリークス、カルウィリウス、タクスィマグルス、セゴウァクスが支配していたが、──

- nuntios mittit atque iis imperat,

- (カッスィウェッラウヌスは彼らに)伝令たちを派遣して、彼らに(次のように)命令した。

- uti coactis omnibus copiis castra navalia de improviso adoriantur atque oppugnent.

- Ii cum ad castra venissent,

- 彼ら〔カンティウム勢〕が陣営のそばへ来ていたときに、

- nostri eruptione facta

- 我が方〔ローマ勢〕は、突撃をして、

- multis eorum interfectis,

- 彼ら〔カンティウム勢〕の多くが殺戮されて、

- capto etiam nobili duce Lugotorige

- 高名な将帥であるルグトリークスさえも捕らえられると、

- suos incolumes reduxerunt.

- 配下の者たちを無傷のままで撤収させた。

カッスィウェッラウヌスの降伏

- Cassivellaunus, hoc proelio nuntiato,

- カッスィウェッラウヌスはこの戦闘を報告されると、

- tot detrimentis acceptis,

- これほど多くの損害を受け、

- vastatis finibus,

- 領土が荒廃させられて、

- maxime etiam permotus defectione civitatum,

- とりわけ諸部族の離反〔カエサルへの投降〕にさえも動揺させられて、

- legatos per Atrebatem Commium de deditione ad Caesarem mittit.

- アトレバーテース族のコンミウスを介して、降伏についての使節たちをカエサルのところへ派遣した。

- Caesar,

- カエサルは、

- cum constituisset hiemare in continenti propter repentinos Galliae motus,

- ──ガッリアでの予期せぬ動乱のゆえに、大陸において越冬することを決めていたので、

- neque multum aestatis superesset,

- 夏季の多くは残っていなかったし、

- atque id facile extrahi posse intellegeret,

- それは容易に長引かせられると認識していたので、──

- obsides imperat,

- 人質(の供出)を命令して、

- et quid in annos singulos vectigalis populo Romano Britannia penderet constituit;

- 各年にどれほどの貢納をローマ人民に対してブリタンニアが支払うかを決めて、

- interdicit atque imperat Cassivellauno, ne Mandubracio neu Trinovantibus noceat.

- カッスィウェッラウヌスに、マンドゥブラキウスをもトリノウァンテース族をも害さないように禁止命令を出した。

23節

カエサルとローマ軍が大陸へ帰着する

- Obsidibus acceptis

- (カエサルは)人質たちを受け取ると、

- exercitum reducit ad mare,

- 軍隊を海の辺りへ連れ戻して、

- naves invenit refectas.

- 船団が修理されたのを見出す。

- 船の数が減っていたので、2回に分けて輸送することを決める

- His deductis,

- これら(の船)を(海へ)降ろすと、

- quod et captivorum magnum numerum habebat,

- 多数の捕虜をかかえていたので、

- et non nullae tempestate deperierant naves,

- および、少なからぬ船が嵐によって(すでに)壊滅していたので、

- (訳注:10節を参照。)

- および、少なからぬ船が嵐によって(すでに)壊滅していたので、

- duobus commeatibus exercitum reportare instituit.

- 二度の輸送により軍隊を連れ帰ることを決心した。

- 2回目の輸送船の多くが潮で流されてしまう

- Ac sic accidit, uti

- にもかかわらず、以下のようなことが起こったのだ。

- ex tanto navium numero tot navigationibus

- これほど多くの船の数でこれほど多くの航海をしながらも、

- neque hoc neque superiore anno ulla omnino navis, quae milites portaret, desideraretur;

- at ex iis, quae inanes ex continenti ad eum remitterentur

- ところが、空っぽのまま大陸から彼〔カエサル〕のところへ送り返されていたもののうちで、

- [et] prioris commeatus expositis militibus

- (それらは)第一の航海の兵士たちを(船からガッリアの陸地に)下船させていたのだが、

- et quas postea Labienus faciendas curaverat numero LX(sexaginta),

- perpaucae locum caperent,

- 非常にわずか(の船のみ)が当地に到達したが、

- reliquae fere omnes reicerentur.

- 残り(の船)はほぼすべてが押し流されてしまったのだ。

- 凪(なぎ)を待って出帆し、大陸に帰着する

- Quas cum aliquamdiu Caesar frustra ex<s>pectasset,

- それら(の船団)をカエサルはしばらくの間むなしく待っていたのだけれども、

- ne anni tempore a navigatione excluderetur,

- 年間のその時季において(荒天により)航海が妨げられないように、

- quod aequinoctium suberat,

- necessario angustius milites conlocavit

- やむを得ずに非常に窮屈に兵士たちを(船内に)配して、

(エドゥアール・マネ画)

- ac summa tranquillitate consecuta,

- このうえない静けさ〔

凪 〕が続いていたときに、

- このうえない静けさ〔

- secunda inita cum solvisset vigilia,

- 第二夜警時が始まると、(船団で)出帆して、

- (訳注:第二夜警時 secunda vigilia は、真夜中に近い「夜遅く」。

#夜警時 を参照。)

- (訳注:第二夜警時 secunda vigilia は、真夜中に近い「夜遅く」。

- 第二夜警時が始まると、(船団で)出帆して、

- prima luce terram attigit

- 夜明けに陸地に達して、

- omnesque incolumes naves perduxit.

- すべての船を無傷のままで連れ戻し終えた。

アンビオリークスとエブローネース族の蜂起

24節

ローマ軍団8個半がガッリア北部で冬営する

- Subductis navibus

- (カエサルは陸に)船団を引き上げて、

- concilioque Gallorum Samarobrivae peracto,

- ガッリア人(領袖)たちの会合をサマロブリーウァにて済ませると、

- (訳注:サマロブリーウァ Samarobriva は、

ガリア語の地名で「川の上の橋」を意味する。

アンビアーニー族 Ambiani の首邑で、現在のアミアン (Amiens)。)

- (訳注:サマロブリーウァ Samarobriva は、

- ガッリア人(領袖)たちの会合をサマロブリーウァにて済ませると、

- quod eo anno frumentum in Gallia propter siccitates angustius provenerat,

- coactus est aliter ac superioribus annis

- (カエサルが)強いられたことは、前の年と異なり、

- exercitum in hibernis conlocare legionesque in plures civitates distribuere.

- 軍隊を冬営地に配置して、諸軍団をより多くの部族のところに分屯させることであった。

- 4個軍団と副官たちをモリニー族、ネルウィイー族、エルウィイー族、レーミー族の領土に駐屯させる

- Ex quibus

- それら〔諸軍団〕のうち、

- unam in Morinos ducendam Gaio Fabio legato dedit,

- 1個は、モリニー族に率いて行くために副官であるガーイウス・ファビウスに委ねた。

- alteram in Nervios Quinto Ciceroni,

- 2個目は、ネルウィイー族に(率いて行くために)クィーントゥス・キケローに(委ねた)。

- (訳注:Quintus Tullius Cicero は著名な雄弁家の弟で、

ブリタンニア遠征にも従軍していた。)

- (訳注:Quintus Tullius Cicero は著名な雄弁家の弟で、

- 2個目は、ネルウィイー族に(率いて行くために)クィーントゥス・キケローに(委ねた)。

- tertiam in Essu<vi>os Lucio Roscio;

- quartam in Remis cum Tito Labieno in confinio Treverorum hiemare iussit.

- 4個目は、レーミー族にティトゥス・ラビエーヌスとともにトレーウェリー族との境界で越冬することを命じた。

- 3個軍団をベルガエ人の領土に駐屯させる

- Tres in Belgis conlocavit:

- 3個(の軍団)をベルガエ人たちのところに配置した。

- iis Marcum Crassum quaestorem

- et Lucium Munatium Plancum et Gaium Trebonium legatos praefecit.

- およびルーキウス・ムナーティウス・プランクスとガーイウス・トレボーニウスの両副官に指揮させた。

- 1個軍団と5個歩兵大隊をエブローネース族の領土に駐屯させる

- Unam legionem, quam proxime trans Padum conscripserat,

- パドゥスの彼方で最近に徴集していた1個軍団、

- (訳注:パドゥス Padus は、現在の北イタリアのポー川。つまり、ポー川の北岸での話で、

『内乱記』第3巻87節では、トラーンスパダーナ Trānspadāna として言及される。

ガッリア・トラーンスパダーナ Gallia Trānspadāna とも呼ばれる。)

- (訳注:パドゥス Padus は、現在の北イタリアのポー川。つまり、ポー川の北岸での話で、

- パドゥスの彼方で最近に徴集していた1個軍団、

- qui sub imperio Ambiorigis et Catu<v>olci erant,

- アンビオリークスとカトゥウォルクスの支配下にあったが、

- (訳注:後者の名は、写本では Catuolci (Catuolcus) となっているが、

Cativolcus[15] あるいは Catuvolcus などと表記される。) - (訳注:Ambiorix と Catuvolcus (Cativolcus) の共同統治。

このころのガッリア北部には二重王政の慣習があったらしい。)

- (訳注:後者の名は、写本では Catuolci (Catuolcus) となっているが、

- アンビオリークスとカトゥウォルクスの支配下にあったが、

- misit.

- (この部族のもとに)派遣した。

- Iis militibus

- それらの兵士たち(1個軍団と5個大隊)には、

- Quintum Titurium Sabinum et Lucium Aurunculeium Cottam legatos praeesse iussit.

- クィーントゥス・ティトゥーリウス・サビーヌスとルーキウス・アウルンクレーイウス・コッタの両副官に指揮を命じた。

- Ad hunc modum distributis legionibus

- このやり方で諸軍団を分屯すれば、

- facillime inopiae frumentariae sese mederi posse existimavit.

- 糧食の欠乏を容易に救うことができると考えたのだ。

- Atque harum tamen omnium legionum hiberna

- それにもかかわらず、これらすべての軍団の冬営地は、

- praeter eam, quam Lucio Roscio in pacatissimam et quietissimam partem ducendam dederat,

- ルーキウス・ロスキウスに指揮権を委ねていた非常に平和かつ平穏な地方を除けば、

- milibus passuum centum continebantur.

- 100ローママイルと離さずに配置されていた。

- (訳注:1ローママイルは約1.48 kmで、100マイルは約150km)

- 100ローママイルと離さずに配置されていた。

- Ipse interea,

- (カエサル)自身はその間、

- quoad legiones conlocatas munitaque hiberna cognovisset,

- 諸軍団が配置され、冬営地が防備されたのを認知するまでは、

- in Gallia morari constituit.

- ガッリアに留まることを決めた。

- (訳注:8節より、この夏にカエサルが保持していた兵力はローマ人8個軍団とガッリア人騎兵4000騎であった。

ブリタンニアへ侵攻した5個軍団のうちから、どのくらいの兵力を失ったのかは不明であるが、

パドゥス川北岸で新たに徴集した1個軍団を併せても、カエサル率いる軍団兵は全部で8個軍団と5個大隊である。

サビーヌスとコッタに付けた5個大隊は、最前線を補強するために他の軍団から引き抜かれたのかも知れない。)

25節

カルヌーテース族の王タスゲティウスが殺される

- Erat in Carnutibus summo loco natus Tasgetius,

- カルヌーテース族に、最高の地位の生まれであるタスゲティウスがいた。

- cuius maiores in sua civitate regnum obtinuerant.

- その者の先祖たちは、自らの部族で王位に就いていた。

- Huic Caesar pro eius virtute atque in se benevolentia,

- この者に、カエサルは、彼の武勇と自分〔カエサル〕への好意に報いて、

- quod in omnibus bellis singulari eius opera fuerat usus,

- ──というのは(ガッリアの)全戦役において彼の格別の働きを役立てていたので、──

- maiorum locum restituerat.

- (タスゲティウスを)先祖たちの地位に復位させてやっていた。

- Tertium iam hunc annum regnantem

- この者〔タスゲティウス〕が統治してすでに3年目のときに、

- inimicis iam multis palam ex civitate et iis auctoribus, eum interfecerunt.

部族国家 と彼の支持者 たちの内からもはや公然と多くの者たちが敵対して、彼を殺害した。- (訳注:上記は α系写本の記述で、β系写本では 下線部が異なり、

inimici palam multis ex civitate auctoribus interfecerunt となっている。)

- (訳注:上記は α系写本の記述で、β系写本では 下線部が異なり、

- Defertur ea res ad Caesarem.

- その事態がカエサルのもとへ報告される。

- Ille veritus,

- あの者〔カエサル〕は恐れて、

- quod ad plures pertinebat,

- (その殺害事件が)非常に多くの者に関係していたので、

- ne civitas eorum impulsu deficeret,

- 彼らの部族が扇動によって(カエサルに)背かないように、

- Lucium Plancum cum legione

- ルーキウス・プランクスに(1個)軍団とともに

- (訳注:24節でプランクスはベルガエ (ベルギウム)に派遣されたと述べられた。)

- ルーキウス・プランクスに(1個)軍団とともに

- ex Belgio celeriter in Carnutes proficisci iubet

- ベルギウムから速やかにカルヌーテース族のところに出発することを命じて、

- ibique hiemare,

- そこにて冬営すること、

- quorumque opera cognoverat Tasgetium interfectum,

- タスゲティウスが何者の仕業によって殺害されたのかを調べて、

- hos conprehensos ad se mittere.

- この者たちを拘束して自分〔カエサル〕のところへ送ることを(命じた)。

- Interim ab omnibus legatis quaestoribusque, quibus legiones tradiderat,

- certior factus est in hiberna perventum locumque hibernis esse munitum.

- 冬営に到着して、かつ冬営の地が防備されたことが報告された。

26節

サビーヌスとコッタの冬営にエブローネース族が襲来

- Diebus circiter XV(quindecim), quibus in hiberna ventum est,

- (サビーヌスとコッタの軍団が)冬営に来てからおよそ15日目に、

- initium repentini tumultus ac defectionis

- 予期せぬ動乱や謀反の発端が、

- ortum est ab Ambiorige et Catuvolco;

- qui, cum ad fines regni sui Sabino Cottaeque praesto fuissent

- かの者らは、己の王国の領土の辺りで、サビーヌスとコッタに役立っていたのに、

- frumentumque in hiberna comportavissent,

- 糧食を冬営に運んで来ていたのに、

- Indutiomari Treveri nuntiis impulsi

- トレーウェリー族のインドゥーティオマールスの伝令たちによって駆り立てられ、

- (訳注:下線部 Trēverī は、単数名詞 Trēvir の属格 Trēvirī の別形「トレーウェリーの者の」。)

- トレーウェリー族のインドゥーティオマールスの伝令たちによって駆り立てられ、

- suos concitaverunt

- 配下の者たちを扇動して、

- subitoque oppressis lignatoribus

- 突然に(ローマ側の)材木伐採者たちを急襲して、

- magna manu ad castra oppugnatum venerunt.

- 多くの手勢で(サビーヌスとコッタの)陣営のそばへ攻囲するために到来した。

- (訳注:下線部は、α系写本では oppugnātum (目的分詞) だが、

β系写本では oppugnanda (動形容詞) となっている。) - (訳注:第6巻32節で後述されるように、

この陣営はアドゥアトゥカ Aduatuca またはアトゥアトゥカ Atuatuca

と呼ばれ、ここで勃発する戦闘は後世にアドゥアトゥカの戦いと呼ばれる。)

- (訳注:下線部は、α系写本では oppugnātum (目的分詞) だが、

- 多くの手勢で(サビーヌスとコッタの)陣営のそばへ攻囲するために到来した。

- 陣営のローマ勢がヒスパーニア人騎兵を繰り出してエブローネース族を撃退する

- Cum celeriter nostri arma cepissent vallumque a(d)scendissent

- 我が方〔ローマ勢〕が速やかに武器を取って、防壁に登り、

- atque una ex parte Hispanis equitibus emissis

- equestri proelio superiores fuissent,

- 騎兵の戦闘で優勢になるや、

- desperata re hostes suos ab oppugnatione reduxerunt.

- 敵勢〔エブローネース族〕は戦況に絶望して、味方を攻囲から撤収させた。

- エブローネース族が、和議の話し合いを呼びかける

- Tum suo more conclamaverunt,

- それから、(エブローネース族は)自分たちの習慣に従って(以下の内容を)大声で呼びかけた。

- uti aliqui ex nostris ad conloquium prodiret:

- 我が方〔ローマ勢〕の内から誰かが話し合いをするために(陣営から)進み出て来るように:

- habere sese, quae de re communi dicere vellent,

- 自分たち〔エブローネース族〕は、(ローマ人と)共通の状況について申し述べたいと思っている事がある。

- quibus rebus controversias minui posse sperarent.

- それらの事によって、争いごとを軽減することができると期待している、と。

27節

アンビオリークスの弁明と通告

- Mittitur ad eos conloquendi causa

- 彼ら〔エブローネース族〕のもとへ話し合うために派遣されたのは、

- Gaius Arpineius, eques Romanus, familiaris Quinti Titurii,

- クィーントゥス・ティトゥーリウス (・サビーヌス) の親友でありローマ人騎士階級であるガーイウス・アルピネーイウス、

- (訳注:アルピネーイウス Arpineius の綴りは、

写本により、Arpinius, Arpineus, Carpineius などと異なるが、

アルピネーイウス氏族 gens Arpineia に属すると考えられる。)

- (訳注:アルピネーイウス Arpineius の綴りは、

- クィーントゥス・ティトゥーリウス (・サビーヌス) の親友でありローマ人騎士階級であるガーイウス・アルピネーイウス、

- et Quintus Iunius ex Hispania quidam,

- および、ヒスパーニア出身のある者クィーントゥス・ユーニウスであり、

- qui iam ante missu Caesaris ad Ambiorigem ventitare consuerat;

- 彼〔ユーニウス〕は、すでに以前からカエサルにより派遣されて、アンビオリークスのところへ行き来するのが常であった。

- apud quos Ambiorix ad hunc modum locutus est:

- その者らの前で、アンビオリークスは以下のように話した。

- (訳注:ここから、アンビオリークスの話が、間接話法で記される。)

- sese pro Caesaris in se beneficiis

- 自分〔アンビオリークス〕は、カエサルの自分への恩恵に対して

- plurimum ei confiteri debere,

- 彼に多大なる(恩義がある)ことを認めざるを得ない。

- quod eius opera stipendio liberatus esset,

- というのは、彼〔カエサル〕の尽力により貢物から解放されたのだから。

- quod Atuatucis finitimis suis, pendere consuesset,

- それ〔貢物〕は、自らの隣人であるアトゥアトゥキー族に貢ぐことが常であったのだ。

- (訳注:部族名は、α系写本では Aduatucī アドゥアトゥキー、

β系写本では Atuatucī アトゥアトゥキー、

などとなっている。)

- (訳注:部族名は、α系写本では Aduatucī アドゥアトゥキー、

- それ〔貢物〕は、自らの隣人であるアトゥアトゥキー族に貢ぐことが常であったのだ。

- quodque ei et filius et fratris filius ab Caesare remissi essent,

- かつ、カエサルにより(自分の)息子も兄弟の息子〔甥〕も送り返されたのだから。

- quos Atuatuci obsidum numero missos

- アトゥアトゥキー族は、人質として(エブローネース族から)送られて来たその者たちを

- apud se in servitute et catenis tenuissent;

- 自分らのもとで奴隷状態にして鎖につないでいたのだ。

- (訳注:アトゥアトゥキー族は、第2巻33節でカエサルによってほぼ壊滅されたように記された。

しかしながら、3年後の本巻では健在である。)

- (訳注:アトゥアトゥキー族は、第2巻33節でカエサルによってほぼ壊滅されたように記された。

- 自分らのもとで奴隷状態にして鎖につないでいたのだ。

- neque id, quod fecerit de oppugnatione castrorum, aut iudicio aut voluntate sua fecisse,

- (ローマ軍の)陣営を攻囲したことについては、自分の判断あるいは意思でしたものではなかったが、

- sed coactu civitatis,

- だが、部族国家の強制によってのことである。

- suaque esse eiusmodi imperia,

- 自分の支配権は以下のようなものである。

- ut non minus haberet iuris in se multitudo, quam ipse in multitudinem.

- 民衆が自分に対して持っている権限は、自身が民衆に持っているものよりも、少なくないのである。

- Civitati porro hanc fuisse belli causam,

- さらに(エブローネースの)部族国家の戦争の理由は次のことであった。

- quod repentinae Gallorum coniurationi resistere non potuerit.

- 予期せぬガッリア人の陰謀に抗し得なかったのである。

- Id se facile ex humilitate sua probare posse,

- そのことを自分は、自らの微力さから容易に証明することができる。

- quod non adeo sit imperitus rerum, ut suis copiis populum Romanum superari posse confidat.

- というのは、自らの軍勢によってローマ国民を制圧できると信じるほど、事情に通じていなくはないからである。

- (訳注:adeō ~ ut ・・・「・・・ほど~」)

- というのは、自らの軍勢によってローマ国民を制圧できると信じるほど、事情に通じていなくはないからである。

- Sed esse Galliae commune consilium:

- けれども、ガッリアの共同謀議は、

- omnibus hibernis Caesaris oppugnandis hunc esse dictum diem,

- カエサルのすべての冬営を攻囲することのために、この日が決められていたのである。

- ne qua legio alterae legioni subsidio venire posset.

- (それはローマ軍の)ある軍団が他の軍団の援軍に来られないように、ということである。

- Non facile Gallos Gallis negare potuisse,

- ガッリア人(であるエブローネース族)が(他の)ガッリア人(の共同計画)を容易に拒絶することはできなかった。

- praesertim cum de recuperanda communi libertate consilium initum videretur.

- とりわけ(ガッリア人)共通の自由を回復することについての計略が始まると思われたからである。

- Quibus quoniam pro pietate satisfecerit,

- 同胞愛に応じて、彼らに満足していたし、

- habere nunc se rationem officii pro beneficiis Caesaris:

- 今、自分はカエサルの恩義に対する義務という考えを持っている。

- monere, orare Titurium pro hospitio,

- ティトゥーリウス(・サビーヌス)に厚遇に応じて(以下を)求めることを忠告する。

- (訳注:hospitio は、アルピネーイウスとサビーヌスの友情とする解釈、あるいはエブローネース族とサビーヌスの賓客待遇とする解釈に分かれる。)

- ティトゥーリウス(・サビーヌス)に厚遇に応じて(以下を)求めることを忠告する。

- ut suae ac militum saluti consulat.

- (サビーヌスが)ご自分と兵士たちの身の安全に配慮するように、と。

- Ipsorum esse consilium, velintne

- (サビーヌスたちが)欲する、ご自身らの考えは、どうかね?

- prius, quam finitimi sentiant, eductos ex hibernis milites

- 近隣の(部族の)者たちが感づくより前に、兵士たちを冬営から連れ出して、

- aut ad Ciceronem aut ad Labienum deducere,

- quorum alter milia passuum circiter quinquaginta, alter paulo amplius ab iis absit.

- それらのうち前者は約50ローママイル、後者は彼ら〔サビーヌスの軍団〕から少しより遠くへ離れている。

- (訳注:1ローママイルは約1.48 kmで、50マイルは約74 km)

- それらのうち前者は約50ローママイル、後者は彼ら〔サビーヌスの軍団〕から少しより遠くへ離れている。

- Illud se polliceri et iure iurando confirmare,

- 彼〔アンビオリークス〕は、(以下のことを)約束し、誓約することを断言した。

- tutum se iter per suos fines daturum.

- 自分は、自らの領土を介する(ローマ勢の)安全な行軍を提供するであろう、と。

- (訳注:下線部の sē は β系写本にあるが、α系写本にはない。)

- 自分は、自らの領土を介する(ローマ勢の)安全な行軍を提供するであろう、と。

- Quod cum faciat,

- そのこと〔軍団の退去〕がなされたとき、

- et civitati sese consulere, quod hibernis levetur,

- 冬営にて(負担が)軽減されるので、自分は部族に配慮することになるし、

- et Caesari pro eius meritis gratiam referre.

- カエサルの、彼の功績に対して感謝で報いることにもなる。

- (訳注:間接話法で記された、アンビオリークスの話が、ここで終わる。)

28節

ローマ陣営の大論争

- Illi repentina re perturbati,

- 彼ら〔サビーヌスとコッタ〕は、予期せぬ事柄に狼狽させられて、

- etsi ab hoste ea dicebantur,

- それらのことは敵によって言われていたのだとしても、

- tamen non neglegenda existimabant

- maximeque hac re permovebantur,

- とりわけ以下の事により動顛させられていた。

- quod civitatem ignobilem atque humilem Eburonum

- エブローネースという無名かつ弱小な部族が、

- sua sponte populo Romano bellum facere ausam vix erat credendum.

- 自分らの意思でローマ国民とあえて戦争することがほとんど信じられなかったのだ。

- Itaque ad consilium rem deferunt

- それゆえに、戦術会議へその事を報告すると、

- magnaque inter eos exsistit controversia.

- 彼ら〔会議の出席者たち〕の間で大きな論争に成った。

- Lucius Aurunculeius

- ルーキウス・アウルンクレーイウス(・コッタ)

- compluresque tribuni militum

- と

兵士長官 の多くの者たち、- (訳注:1個軍団の定員は6名で、月ごとに2名ずつ3交替で軍団を運営した。)

- と

- et primorum ordinum centuriones

- nihil temere agendum

- 何らやみくもに実行するべきではないし、

- neque ex hibernis iniussu Caesaris discedendum existimabant;

- カエサルの命令に反して、冬営から離脱するべきではない、と考えていた。

- quantasvis magnas etiam copias Germanorum

- sustineri posse munitis hibernis docebant:

- 防備された冬営で持ちこたえることができる、と説いた。

- rem esse testimonio, quod

- その証しとなる事とは、以下のことである。

- primum hostium impetum

- 最初の敵の襲撃を、

- multis ultro vulneribus inlatis

- 向こう側に多くの傷を負わせて、

- fortissime sustinuerint;

- とても勇敢に持ちこたえたのだ。

- re frumentaria non premi;

- (ローマ勢は)糧食補給に迫られていない。

- interea et ex proximis hibernis et a Caesare conventura subsidia;

- そうしている間に、近隣の冬営からも、カエサルからも、増援が集結して来るであろう。

- postremo quid esset levius aut turpius, quam auctore hoste de summis rebus capere consilium?

- 結局、敵の言い分によって最重要事態について策を立てるほど非常に軽率で不名誉なことがあるだろうか?

29節

- サビーヌスが、コッタたちの籠城すべしという主張に反駁する

- Contra ea

- それら(の考え)に対して、

- Titurius sero facturos (esse) clamitabat,

- ティトゥーリウスは、(以下の状況では)実行するには遅すぎる、と大声を上げていた。

- (訳注:以下、ティトゥーリウス・サビーヌスの話が、間接話法で記される。)

- ティトゥーリウスは、(以下の状況では)実行するには遅すぎる、と大声を上げていた。

- cum maiores manus hostium adiunctis Germanis convenissent,

- 敵の大部隊が、ゲルマーニア人と合流して、集結してしまっていたら、

- aut cum aliquid calamitatis in proximis hibernis esset acceptum.

- または、近隣の冬営において、何らかの敗北をこうむってしまっていたら(実行するには遅すぎる)と。

- Brevem consulendi esse occasionem.

- 策を講じるための機会は短い。

- Caesarem (se) arbitrari profectum (esse) in Italiam;

- カエサルはイタリアに出発したと(自分=サビーヌスは)思っている。

- (訳注:ここでいうイタリアは、ガッリア・キサルピーナ Gallia Cisalpina のこと。

属州総督は、護衛の部隊を率いて本土イタリアに入ることは許されなかった。

しかし、この年の属州総督だったポンペイウスは属州に行かず、首都ローマ郊外に滞在し続けていた。)

- (訳注:ここでいうイタリアは、ガッリア・キサルピーナ Gallia Cisalpina のこと。

- カエサルはイタリアに出発したと(自分=サビーヌスは)思っている。

- neque aliter Carnutes interficiendi Tasgetii consilium fuisse capturos,

- そうでなければ、カルヌーテース族がタスゲティウスを殺害することの策略を立てなかったであろうし、

- neque Eburones, si ille adesset, tanta contemptione nostri ad castra venturos [esse].

- <Sese> non hostem auctorem, sed rem spectare:

- <自分(サビーヌス)は>敵を

拠 りどころとするのではなく、事実を直視するのである。

- <自分(サビーヌス)は>敵を

- subesse Rhenum;

- レーヌス〔ライン川〕は近くにある。

- (訳注:ライン川西岸の諸部族 Germani cisrhenani が

ライン川東岸の諸部族 Germani Transrhenani を呼び寄せている

というのが『ガリア戦記』の主張である。)

- (訳注:ライン川西岸の諸部族 Germani cisrhenani が

- レーヌス〔ライン川〕は近くにある。

- magno esse Germanis dolori Ariovisti mortem et superiores nostras victorias;

- アリオウィストゥスの死も、先の我が方〔ローマ勢〕の勝利も、ゲルマーニア人にとっては大いなる悲嘆である。

- (訳注:第1巻53節ではアリオウィストゥスの敗走が語られたが、

彼がいつどのように死去したかについては不明である。

なお、アリオウィストゥス Ariovistus という呼称は、ケルト系ガリア語であると考えられる。)

- (訳注:第1巻53節ではアリオウィストゥスの敗走が語られたが、

- アリオウィストゥスの死も、先の我が方〔ローマ勢〕の勝利も、ゲルマーニア人にとっては大いなる悲嘆である。

- ardere Galliam

- ガッリアは(痛憤により)燃え上がっている。

- tot contumeliis acceptis,

- これほどの恥辱を耐え忍び、

- sub populi Romani imperium redactam

- ローマ国民の支配下に置かれて、

- superiore gloria rei militaris ex(s)tincta.

- 以前の軍事的な栄誉も消え失せてしまったのだから。

- Postremo quis hoc sibi persuaderet, sine certa re Ambiorigem ad eius modi consilium descendisse?

- Suam sententiam in utramque partem esse tutam:

- 自分〔サビーヌス〕の意見は、(以下の)どちらの側においても安全なものである。

- si nihil esset durius, nullo cum periculo ad proximam legionem perventuros;

- si Gallia omnis cum Germanis consentiret,

- もし、全ガッリアがゲルマーニア人と結託しているならば、

- (訳注:下線部は、α系写本では cōnsentīret (接続法・未完了過去)

β系写本では cōnsentiat (接続法・現在) となっている。)

- (訳注:下線部は、α系写本では cōnsentīret (接続法・未完了過去)

- もし、全ガッリアがゲルマーニア人と結託しているならば、

- unam esse in celeritate positam salutem.

- 唯一の身の安全は、迅速(な行動)の中に置かれているのだ。

- Cottae quidem atque eorum, qui dissentirent, consilium quem habere exitum?

- In quo si praesens periculum non,

- その点において、もし当面の危険がないとしても、

- at certe longinqua obsidione fames esset timenda.

- だが確実に、長期の攻囲による飢えが恐れられるべきである。

- (訳注:si non ~ at certe … の構文=「もし~でなくても、いずれにしろ…。」)

- だが確実に、長期の攻囲による飢えが恐れられるべきである。

30節

サビーヌスのさらなる説得

- Hac in utramque partem disputatione habita,

- (サビーヌスとコッタの)双方の側において、このような討議がなされて、

- cum a Cotta primisque ordinibus acriter resisteretur,

- コッタと第一序列(の百人隊長)たちにより激しく抵抗されていたときに、

- (訳注:下線部は prīmōrum ōrdinum centuriōnēs のことで、

28節の訳注でふれたように、第一歩兵大隊 の百人隊長 たち。1個軍団の定員は5名で、

① Primus Pilus, ② Princeps Prior, ③ Princeps Posterior, ④ Hastatus Prior, ⑤ Hastatus Posterior [17]。

今回の1個軍団と5個大隊の内に第一大隊が二つあれば、最大10名いた可能性もある。)

- (訳注:下線部は prīmōrum ōrdinum centuriōnēs のことで、

- コッタと第一序列(の百人隊長)たちにより激しく抵抗されていたときに、

- « Vincite,» inquit, « si ita vultis,» Sabinus,

- 「もし、そのように君たちが望むのなら、勝ってみなさい」とサビーヌスは言い放った。

- (訳注:以下、 « ~ » の箇所は、直接話法で記されている。)

- 「もし、そのように君たちが望むのなら、勝ってみなさい」とサビーヌスは言い放った。

- et id clariore voce, ut magna pars militum exaudiret:

- それは、兵士たちの大部分が聴き取れるような、はっきりとした声であった。

- « neque is sum,» inquit, « qui gravissime ex vobis mortis periculo terrear:

- 「私は、君たち〔コッタら〕のうちの死の危険に酷く脅えている者ではないぞ」とも言った。

- hi sapient;

- 「この者たちは(事態を)理解している。

- (訳注:サビーヌスの弁舌に耳を傾けている兵士たちのこと。)

- 「この者たちは(事態を)理解している。

- si gravius quid acciderit, abs te rationem reposcent,

- もし非常に重大なことが起こってしまったならば、(兵士らが)君〔コッタ〕から(判断の)理由を求めることになるであろう。

- qui, si per te liceat,

- 彼らは、もし君によって許されるのならば、

- perendino die cum proximis hibernis coniuncti

- 明後日に近隣の冬営に合流して、

- communem cum reliquis belli casum sustineant,

- 別の(軍団の)者たちとともに、共通の戦争の行く末に耐えるであろう。

- non reiecti et relegati longe ab ceteris aut ferro aut fame intereant.»

- 撃退されて、他の者たちからまったく遠ざけられて

鉄 剣 あるいは飢 餓 によって死滅するようなことはない。」

- 撃退されて、他の者たちからまったく遠ざけられて

31節

論争決し、ローマ勢が陣営を発つ

- Consurgitur ex consilio;

- (出席者により)会議(の席)は立たれる。

- (訳注:出席者(たち)は会議の席から立ち上がった。)

- (出席者により)会議(の席)は立たれる。

- comprehendunt utrumque et orant,

- (彼らは)両人〔副官であるサビーヌスとコッタ〕を取り囲んで(以下のことを)懇請する。

- ne sua dissensione et pertinacia rem in summum periculum deducant:

- 自分ら〔両副官〕の

意見の衝突 や強情さにより事態を極度の危険に陥らせないように、と。

- 自分ら〔両副官〕の

- (訳注:以下文末まで、会議の出席者たちが話した内容が間接話法の不定法で記されている。)

- facilem esse rem, seu maneant, seu proficiscantur,

- si modo unum omnes sentiant ac probent;

- もし、皆の者がただ一つ(の方策)を考えて、承認するのならば、だが。

- contra in dissensione nullam se salutem perspicere.

- それに対し、

意見の衝突 においては、自分たちは何らの身の安全をも見出せないのである。

- それに対し、

- Res disputatione ad mediam noctem perducitur.

- 事は討論によって真夜中まで引き延ばされる。

- Tandem dat Cotta permotus manus:

- とうとう、コッタが説き勧められて、両手を差し伸べて〔屈服して〕、

- superat sententia Sabini.

- サビーヌスの意見が勝つ。

- Pronuntiatur prima luce ituros (esse).

- 明け方に(冬営から)出て行くであろうことが、布告される。

- Consumitur vigiliis reliqua pars noctis,

- 夜の残りの部分は、徹夜で過ごされる。

- cum sua quisque miles circumspiceret,

- なぜなら、めいめいの兵士たちは、自分たちのものを吟味していたからである。

- quid secum portare posset,

- 何を、自分とともに持ち運んで行くことができるか?

- quid ex instrumento hibernorum relinquere cogeretur.

- 何を、冬営の装備類のうちから置き去りにせざるを得ないのか?

- Omnia excogitantur,

- あらゆることが、考え抜かれる。

- quare nec sine periculo maneatur,

- なぜ(ローマ勢は)危険なしに(冬営に)留まれないのか、

- et languore militum et vigiliis periculum augeatur.

- かつ、兵士たちの疲弊や不眠によって危険が増されるのか。

- Prima luce sic ex castris proficiscuntur,

- (ローマ勢は)明け方に、以下のようにして、陣営から出発する。

- ut quibus esset persuasum non ab hoste,

- 彼らが敵により説得されていたのではなく、

- (訳注:sic ~ ut …「…のように」)

- 彼らが敵により説得されていたのではなく、

- sed ab homine amicissimo Ambiorige consilium datum,

- けれどもとても友好的な人物であるアンビオリークスにより忠告されていたかのように。

- longissimo agmine maximisque impedimentis.

32節

- エブローネース族の伏兵が待ち伏せて、峡谷の隘路でローマ勢を挟撃する(アドゥアトゥカの戦い)

- At hostes,

- しかしながら、敵勢〔エブローネース族〕は、

- postea quam ex nocturno fremitu vigiliisque de profectione eorum senserunt,

- 夜間のざわめきと(ローマ人が)寝ずにいることにより、彼ら〔ローマ勢〕の出発に感付いた後で、

- conlocatis insidiis bipertito

- 伏兵を二手に分配して

- in silvis opportuno atque occulto loco a milibus passuum circiter duobus

- 森の中の好都合で目立たず(ローマ陣営から)約2ローママイルの場所で、

- (訳注:1ローママイルは約1.48 kmで、2マイルは約3 km)

- 森の中の好都合で目立たず(ローマ陣営から)約2ローママイルの場所で、

- Romanorum adventum ex(s)pectabant,

- ローマ人たちの接近を待ち受けていたのだ。

- et, cum se maior pars agminis in magnam convallem demisisset,

- そして(ローマ勢の)

行軍隊列 の大半が大きな峡谷に降りて行ったときに、

- そして(ローマ勢の)

- ex utraque parte eius vallis subito se ostenderunt,

- その谷の両側から忽然と姿を現わして、

- novissimosque premere et primos prohibere a(d)scensu

- (ローマ勢の)最後尾を圧迫し、最前列が(谷を)登ることを妨害して、

- atque iniquissimo nostris loco proelium committere coeperunt.

- 我が方〔ローマ勢〕にとってとても不利な場所で、交戦を始めたのだ。

33節

- 戦慄するローマ勢

- 敵の伏兵を予期していなかったサビーヌスが周章狼狽する

- Tum demum Titurius, ut qui nihil ante providisset,

- するとついに、ティトゥーリウス(・サビーヌス)は、事前に何ら予見していなかった者にありがちなように、

- (訳注:ut はβ系写本の記述で、α系写本にはない。)

- するとついに、ティトゥーリウス(・サビーヌス)は、事前に何ら予見していなかった者にありがちなように、

- trepidare et concursare cohortesque disponere,

- haec tamen ipsa timide

- しかし、まさにこれらを(サビーヌスが)恐れてしたので、

- atque ut eum omnia deficere viderentur;

- あらゆることが彼〔サビーヌス〕を見放したように思われていたほどだった。

- quod plerumque iis accidere consuevit, qui in ipso negotio consilium capere coguntur.

- そういったことはたいてい、軍事行動の最中になって作戦を立てざるを得なかった者に起こるのが常である。

- コッタは指揮官としての任務に注力する

- At Cotta, qui cogitasset haec posse in itinere accidere

- 一方、コッタは、これらのことが行軍中に起こり得ると考えており、

- atque ob eam causam profectionis auctor non fuisset,

- かつ、その理由のために、(冬営からの)出発の張本人ではなかったので、

- nulla in re communi saluti deerat

- (軍団全体に)共通する身の安全の配慮において、何ら欠けることがなかった。

- et in appellandis cohortandisque militibus imperatoris

- 兵士たちに呼びかけて励ますことにおいても、司令官としての(職責を果たし)、

- et in pugna militis officia praestabat.

- 戦いにおいても、兵士としての職責を果たしていた。

- コッタが、輜重を捨てて、円陣を組むように号令する

- Cum propter longitudinem agminis

行軍隊列 の長さのゆえに

- minus facile omnia per se obire et quid quoque loco faciendum esset, providere possent,

- 自らすべてに取り組むことも、各持ち場で何がなされるべきか予期することも、あまり

容易 くはできなかったので、

- 自らすべてに取り組むことも、各持ち場で何がなされるべきか予期することも、あまり

- iusserunt pronuntiare, ut impedimenta relinquerent atque in orbem consisterent.

- 輜重を放置し、かつ円形に陣取るように、布告することを命じた。

- Quod consilium

- この方策は、

- etsi in eiusmodi casu reprehendendum non est,

- このような場合とはいえ、非難されるべきものではないが、

- tamen incommode accidit:

- nam et nostris militibus spem minuit

- なぜなら、(この布告は)我が方〔ローマ勢〕の兵士たちにとって希望を弱めもしたし、

- et hostes ad pugnam alacriores effecit,

- 敵勢を戦いへと活気付かせもしたためである。

- quod non sine summo timore et desperatione id factum videbatur.

- というのは、この上ない恐怖と絶望なしにそれがなされたとは思われなかったからである。

- 不安に駆られたローマ兵たちが、戦いの持ち場を離れて、輜重の中の貴重品を確保しようと必死になる

- Praeterea accidit, quod fieri necesse erat,

- その上に、当然起こるべきことが生じる。

- (訳注:accidere, ut ~「~ということが生じる」)

- その上に、当然起こるべきことが生じる。

- ut vulgo milites ab signis discederent,

- 兵士たちが公然と軍旗のもと〔戦列〕から離脱して、

- quaeque quisque eorum carissima haberet, ab impedimentis petere atque arripere properaret,

- 彼らのおのおのが最も価値あると思っていたものを、輜重に求めて、かき集めようと急いだのだ。

- clamore et fletu omnia complerentur.

- すべてが叫び声と泣き言で満たされていた。

34節

エブローネース族の作戦

- At barbaris consilium non defuit.

- それに対して蛮族たち〔エブローネース族〕の作戦は事欠かなかった。

- Nam duces eorum tota acie pronuntiare iusserunt,

- なぜなら、彼らの将帥たち〔アンビオリークスら〕は全戦列に布告することを命じていた。

- ne quis ab loco discederet;

- 誰も持ち場から離れるな、と。

- illorum esse praedam

- 戦利品は彼らのものであるし、