「高校物理 電磁気学」の版間の差分

imported>Nermer314 細編集の要約なし |

(相違点なし)

|

2025年3月11日 (火) 07:14時点における最新版

電気

クーロン力(静電気力)

離れた2個の無限に小さい帯電体(点電荷)の間に働く力をクーロン力(静電気力)といい,原点に点電荷があるとき,そこからの位置に置かれた点電荷の受ける力は

- (1.1)

である。はクーロン力の比例定数とよばれ,である(:真空の誘電率)。

- のときは、 は同符号なので、点電荷に働く力は斥力であり、 のときは、 は異符号なので、点電荷に働く力は引力である。

電場

帯電体がある空間に、電荷を置くとその電荷は静電気力を受ける。これは帯電体が空間に影響を与え、電荷に力が加わったと考えることができる。このように、静電気力がはたらく空間の状態を電場(電界)という。

空間内の位置に置いた十分小さい電荷が力を受けたならば,その位置の電場は単位電荷あたりの力,すなわちベクトル

- (1.2)

で与えられる。(1.2)を変形すると

- . (1.2)

(1.2)は,電場中で点に置かれた電荷が受ける力を指す。この小電荷を試験電荷という。

点電荷の作る電場

以上のように定義された電場がどのように生み出されるのかについて考えよう。静止した点電荷があったとき,はそこからの位置に

- (1.3)

の電場を生み出す。電場の大きさは

- (1.3)

である。

重ね合わせの原理

の位置に複数の点電荷がつくる電場は,それぞれの点電荷がつくる電場のベクトル和である。

- . (1.4)

電気力線

電気力線とは電場の方向を接線とする曲線である。

電場に垂直な平面を貫く電気力線の単位面積あたりの本数は、電場の強さの値と等しいものとする。

電気力線には、以下のような性質がある。

- 正電荷から出て負電荷に入る

- 電場が強い場所では密である

物理基礎で扱った静電誘導・静電遮蔽・誘導分極は、電気力線を用いることでベクトルの引き算として説明することができる。

一般に、閉曲面を貫く電気力線の本数は不変である。

例)

全体に強さEの電場が一様に掛けられた半径rの球の中心に電気量Qの点電荷を置く。

クーロンの法則の比例定数をkとすると電場の強さはである。よって、球面のうち表面積が1m2の領域を貫く電気力線の本数は本である。

球の表面積はであるので、球面全体を貫く電気力線の本数はと求まる。この式に半径rは含まれないので、電気力線の本数は閉曲面の形状に依らないことがわかる。

ここで、誘電率εをと定義すると、この事実は以下のように表せる。

- 誘電率εの空間に置かれた電気量Qの電荷を囲む閉曲面を貫く電気力線の本数は、常にである。(ガウスの法則)

クーロンの法則の比例定数kに物理定数としての名前がついていないのは、誘電率と定数のみを用いて表すことができるからである。

なお、真空中で考えるとき、クーロンの法則の比例定数と誘電率はそれぞれと置かれることが多い。

ガウスの法則を用いると、電場の強さEは閉曲面の表面積をSとして、と表せる。

- 等電位面

電位

電場中に置かれた電荷が静電気力(クーロン力)を受けて運動するとき,静電気力は電荷に対して仕事する。静電気力は保存力なので,その仕事は重力がする仕事と同様,始点と終点の位置によって決まり,途中の経路によらない。したがって,重力と同様に静電気力による位置エネルギーが定義できる。電場において,重力場における「高さ」に対応する概念が電位である。

平面を水平面に,鉛直上向きに軸をとり,方向を向いた一様な電場を考える。この電場から電荷の受ける力は,これに逆らって電荷をゆっくり運ぶ力は.この電荷がの位置で持つ位置エネルギーは,この力でを基準点(原点O)からまで運ぶ仕事でそれは運ぶ経路によらず.そこで電位を単位電荷あたりの位置エネルギー

で定義する。

重力が等高面(位置エネルギー一定の面)に垂直で下(位置エネルギーの低くなる向き)を向いているのと同様,電場は等電位面に垂直で電位の低くなる向きを向いている。

一般の静電場の場合も同様で,位置で電荷がもつ位置エネルギーが,電場から受けるに逆らってを加え,基準点からその点まで電荷をゆっくり運ぶ仕事

- (1.5)

で定義される。静電気力が保存力であるためこの積分はからへの経路によらない。そこで,電位を単位電荷あたりの静電気力による位置エネルギー

- (1.6)

で定義する。つまり,ある点の電位とは,基準点からその点まで電荷をゆっくり運ぶために外力が単位電荷あたりにせねばならぬ仕事のことである。この定義より質量,電荷の粒子に対する電場中でのエネルギー保存則は次のように表される。

- 一定.(1.7)

また定義より,電荷を電場の力に抗してからまで運ぶために外力のする仕事は

- (1.8)

で与えられる。このを電位差又は電圧という。つまり2点間の電位差(電圧)とは電場に抗して電荷をその2点間で運ぶために単位電荷あたり要する仕事である。

点電荷が原点にあるときの電位を求めよう。このとき電場は(1.3)で与えられるから,(1.6)は

となる。基準点を無限遠()にとると,点電荷がとる電場の電位は

- . (1.9)

コンデンサー

図のように2枚の金属板を平行に向かい合わせて、電源をつなげると、自由電子が導線を通り金属板に電荷が蓄えられる。

平行板コンデンサーの2つの金属板にそれぞれ の電荷が蓄えられているとき、極板間の電位差 は次の関係がある。

ここで、 をコンデンサーの電気容量という。 電気容量の単位はファラド が使われる。

平行板コンデンサーの電気容量

極板の間隔 で面積 の平行板コンデンサーの電気容量 を求める。

コンデンサーに電荷 が蓄えられているとき、極板間の電位差を とする。このとき、極板間の電場 は である。

極板から出る電気力線の本数 は である。

また、ガウスの法則より、 である。

すなわち、電気力線の本数について

より、 を得る。

コンデンサーの蓄えるエネルギー

電気容量 のコンデンサーが の電荷を蓄え、極板間の電位差が のとき、コンデンサーの蓄えるエネルギー を求める。

コンデンサーに電荷 の電荷が蓄えられたとき、極板間の電位差は である。この状態で微小電荷 を運ぶために必要な仕事は である。これを が 0 から になるまで積分すればコンデンサーの蓄えるエネルギー が求まる。

したがって、 である。

コンデンサーの接続

並列接続

コンデンサーを並列につなげたとき、このコンデンサー全体としてみたときの電気容量を求める。

電気容量 の電気容量を並列につなげ、電圧 の電源をつなげる。

それぞれのコンデンサーに蓄えられる電荷 は

- である。

コンデンサーが蓄えた電荷の合計は である。

コンデンサー全体としてみたときの合成電気容量 について となるので、これと比較して

を得る。

一般に、各iについてという比は一定となる。

直列接続

コンデンサーを直列につなげたとき、このコンデンサー全体としてみたときの電気容量を求める。

電気容量 の電気容量を直列につなげ、電圧 の電源をつなげる。2つのコンデンサーが蓄える電荷は等しい[1]ので、これを とする。それぞれのコンデンサーの電圧 は

である。この和が電源の電圧 に等しいので

コンデンサー全体としてみたときの合成電気容量 は となるので、これと比較して

である[2]。

一般に、各iについてという比は一定となる。

金属板や誘電体を差し込んだコンデンサー

誘電体の誘電率 と真空の誘電率 の比 を比誘電率という。

真空中で極板面積 、極板間隔 の平行板コンデンサーの電気容量 は である。

このコンデンサーの極板間に比誘電率 の誘電体をすきまなく挿入したとき、コンデンサーの電気容量 は

である。

直流回路

電流

導体断面を単位時間あたりに通過する電気量(電荷)を電流(テンプレート:Lang-en-short)という〔単位:A(アンペア)〕。時刻において,電気量をとすると,微小時間間に電荷が通過するとき,電流は

である。また,断面積 ,単位体積あたりの自由電子数がの導体を電流が流れるとき,その電流の大きさ は電気素量を ,自由電子の速さを として

である。

電池の内部抵抗

電池の内部にもわずかに電気抵抗は存在する。これを電池の内部抵抗という。

起電力 、内部抵抗 の電池に電流 が流れるとき、電池の端子電圧 は、内部抵抗による電圧降下は であるから

である。

ジュール熱と消費電力

電圧を,電流をとすると,単位時間あたりの発熱量(ジュール熱)は

- .

起電力、内部抵抗の電池にの抵抗をつなぐとき、抵抗での電位差はオームの法則より,回路に流れる電流はであるから、抵抗での消費電力 は

である。

ここで、 を変えたときの消費電力の最大値を求める。

- 解1

- の両辺をで微分すると

- .

- のとき

- .

- よってにおけるの増減表は以下のようになる。

- よって,のとき極大値をとる。

- 解2

- 相加平均・相乗平均より

- . (等号成立は すなわち のとき)

つまり、 で は最小値 を取る。すなわち、 は最大値 を取る。

キルヒホッフの第1法則

任意の結接点において,流入電流の和は流出電流の和に等しい。

- .

キルヒホッフの第2法則

任意の閉回路に対して,起電力(テンプレート:Lang-en-short)の和は電圧降下(テンプレート:Lang-en-short)の和に等しい。

- .

電流計と電圧計

電流計の仕組み・分流器・電圧計の仕組み・倍率機

抵抗の測定

抵抗率の温度変化

が成り立つ。ただし、 は抵抗の温度係数である。

この式は線膨脹・体膨脹と同じ形である。

メートルブリッジ

ホイートストンブリッジ

電位差計

非直線抵抗

定常状態

半導体

半導体の種類

半導体は、導体と絶縁体の中間の通電性を持つ物質である。珪素(シリコン)はその代表格である。

珪素(Si)の結晶はダイヤモンド型共有結合結晶であり、非常に硬く熱に強い。そのため、セラミックとして様々な用途で用いられる。(人工衛星の外壁、庖丁、陶器etc.)詳しくは無機化学を参照。ゲルマニウム(Ge)も共有結合結晶をつくる元素である。Si、Geともに価電子数は4で、これらを互いに共有することによって共有結合をなす。

SiやGeは、常温では抵抗率が大きく通電性が低いものの、高温下では自由電子が生じて通電性が高まる。このような半導体を真性半導体という。真性半導体に微量の不純物を入れると、通電性が高まる。このような半導体を不純物半導体という。

電流の担い手をキャリアという。

真性半導体に微量のアルミニウム(Al)やインジウム(In)などを混ぜたものをp型半導体という。AlやInは価電子を3つしか持たないので、共有結合をするには電子が一個不足し、電子のない所ができる。これを正孔(ホール)という。電場を与えると、電子が移動して正孔を埋める。移った電子がいたところが新たな正孔となるのでまた別の電子が移動し・・・と繰り返すことによりホールが電場の向きに移動し、電流の担い手となる。よって、p型半導体のキャリアは正孔である。p型のpは正孔が正電荷(positive charge)であることに由来する。

真性半導体に微量の燐(P)やアンチモン(Sb)などを混ぜたものをn型半導体という。PやSbは価電子を5つ持つので、4つが共有結合に加わり1つ余ってしまう。この余った1つは結晶を自由に動き回ることによって電流の担い手となる。よって、n型半導体のキャリアは電子である。n型のnは電子が負電荷(negative charge)であることに由来する。

ダイオード

p型とn型を接合(pn接合)し、両端に電極をつけた部品を半導体ダイオードという。接合した面を接合面という。

半導体ダイオードは一方向にのみ電流を流す作用(整流作用)を持つ。整流作用は、交流電流から直流電流への変換や、AEDが電気ショック前に行う充電などに応用されている。

ダイオードの順方向に電圧を加えると、電場によってp型の中の正孔がn型へ、n型の中の電子がp型へ引かれ、pn接合面で一対づつ結合して消える(再結合)。その一方で、電極からはキャリアが供給され続ける。よって、電流が流れ続ける。

ダイオードの逆方向に電圧を加えると、電場によってp型の中の正孔はp型側の電極へ、n型の中の電子はn型側の電極へ引かれ、p型で負電荷、n型で正電荷が過剰になってpn接合部付近においてp型とn型の間に電位差が生じる。このとき、電流は止まる。pn接合面付近にキャリアが殆ど存在しない領域が発生し、この領域を欠乏層という。

半導体に光が当たると半導体を構成する原子から電子が離れ、正孔が生まれる。このとき、pn接合面付近に電位差が生まれるのでn型側の電極に電子、p型側の電極に正孔が集まる。よって、p型が正極、n型が不極の電池となる。このような仕組みの電池を太陽電池という。

太陽電池とは逆に電気を光に変換する半導体部品を発光ダイオードという。砒化ガリウム(GaAs)のような半導体のpn接合に順方向の電圧を加えると、キャリアが再結合する際に発光する。発光ダイオードは太陽電池と同様に光を当てると起電力を生じる。このとき、発光する色と同色の光を当てると起電力が大きくなる。

トランジスタ

電気信号を増幅する働き(増幅作用)を持つ電子部品をトランジスタという。

トランジスタは3つの不純物半導体を組合せた部品であり、p型2つの間にn型を挟んだpnp型トランジスタとn型2つの間にp型を挟んだnpn型トランジスタが存在する(pnp型はバイポーラートトランジスタともいう)。トランジスタを構成する3つの部分をそれぞれエミッタ(E)、ベース(B)、コレクタ(C)という。

npn型のC-E間に電圧を加えた状態でE-B間に順方向の電圧を加えると、EからBに向かってキャリアが送り込まれ、その大部分はCへと流れ込む。よって、Bの電極に流れる電流はCの電極に流れる電流よりも非常に大きな値となる。これを利用すると、B電流の小さな変化をC電流の大きな変化に変換できる。pnp型でも同様にして増幅作用を確かめられる。

トランジスタは、B電流の制御によりCに電流が流れる状態(ON)と全く流れない状態(OFF)を作ることができる。これをトランジスタのスイッチング作用という。

C電流のON-OFFによってデジタル信号を作り出すことができ、計算等の処理を電気回路で行うことができる。

LSI

コンピュータの黎明期には、トランジスタに相当するものとして真空管が用いられていた。これは当時画期的な電子部品だったが、真空管を用いたコンピュータは耐久性が低く、発熱しやすく、装置が巨大になるという欠点を抱えていた。

真空管に代わってトランジスタが用いられるようになると、コンピュータの小型化と演算回路の高速化が進んだ。

その後、多数のトランジスタやコンデンサー、抵抗などの電気素子を小さな基盤上に集積した集積回路(IC)が発明されると、コンピュータの小型化と高性能化は怒濤の早さで進んだ。1000個以上の素子を集積したICを特に大規模集積回路(LSI)というが、2024年現在では10億を超えるトランジスタを実装したLSIが量産されている。

集積回路内の回路素子は、半導体である珪素(Si)が酸化されると絶縁体(SiO2)に変わるという性質を利用している。シリコンウエハースを局所的に酸化し、微小領域を絶縁体で囲む。この中にp型・n型の領域を形成すると、互いに絶縁された多数の微小トランジスタが出来上がる。同じ表面にコンデンサーや抵抗も形成し、これらを配線することでICが完成する。

LSIの高機能化・高性能化・低消費電力化を実現するには、より微細な回路素子を高密度に集積することが求められる。処理工程の精密な制御技術と回路パターン形成のための精密な写真技術の進歩により、2024年現在では30 nmを下回る寸法の回路パターンを持つものも量産されている。

LSIはCPU・RAMの主用部品だが、それ以外にも多様な部品に使われている。高速応答性が要求される領域では、砒化ゲルマニウム(GeAs)やガリウムインジウムリン(InGaP)といったシリコン以外の半導体を使ったLSIも用いられている。

コンデンサーやダイオードを含む直流回路

磁気

以下では磁気を扱う。その際外積(ベクトル積)を用いることがあるので必要に応じて参照されたい。

磁気力と磁場

磁石に鉄粉をかけると磁石の両端によく付着する。この鉄粉を吸引する力の原料力とみられる部分(最も強い部分)を磁石の磁極という。磁極どうし或いは磁石どうし,電流どうし,電流と磁石が互いに引き合い或いは斥け合う力のことを磁気力(磁力)という。磁極の強さを表す量を磁気量〔Wb〕という。

電場が電荷に力を及ぼす空間の性質である一方,磁場(磁界)は運動している電荷に力を及ぼす空間の性質である。磁場は電場と同様に,大きさと向きを持つベクトルである。磁場ベクトルの点に,磁気量 の磁極を置いたとき,この磁極に働く力を とすると

- (2.1)

が成り立つ。

磁束密度

磁束密度をとおくと,磁場と真空の透磁率を用いると

- (2.2)

と表される。なお,この磁束密度のことを単に磁場と呼ぶこともある。

真空の透磁率は である。物質の比透磁率はで求められる。地球大気の比透磁率はほぼ1であり、鉄の比透磁率は8000である。

電流が作る磁場

電流の流れている導線Cを微小区間に分割する。電流によって作り出される磁場を定めているビオ・サヴァールの法則(テンプレート:Lang-en-short)により,位置にある微小区間の電流が位置に作る磁束密度は

- . (2.3)

電流全体の作る磁束密度は全微小区間からの寄与を足し合わせれば,つまり積分すれば求まる。

- . (2.4)

無限に長い直線電流

右図のように,電流にそってをとり,磁場を求める点Pを通るように軸をとると,空間においてとおくと軸上の微小区間の電流が点Pに作る磁束密度は外積の性質よりとに垂直,すなわち

と成分のみで,であるから

- .

よって電流全体が作る磁束密度は(2.4)より

- .

ここで,とすると

であるから(置換積分)

- .

以上より直線電流が作る磁束密度は電流まわりに渦巻き状に分布し,電流から垂直距離離れた位置では

- 大きさ: (2.5)

- 向き:に垂直な面内でに対して右回り(右ねじの法則)

円形電流

半径rの円形導線に大きさIの電流が流れるとき、円の中心での磁場の強さHはと表される。

導出は直線電流の場合と同様である。

ソレノイド

導線を密に巻いた十分に長い円筒状のコイルをソレノイドという。

ソレノイドの作る磁場は、一定の間隔で並ぶ円形電流が周囲に作る磁場の重ね合わせと考えると、と求まる。但し、nはコイルの単位長さあたりの巻数である。

磁場が電流に及ぼす力

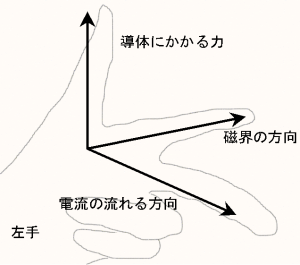

磁束密度(磁場)が長さの電流に及ぼす力(電磁力,アンペール力)は

と表され,磁束密度と電流のなす角をとして外積の性質より

- 大きさ: (磁場と真空の透磁率を用いると(2.2)より)

- 向き:フレミングの左手の法則に従う,或いは電流の向きと磁場の向きに垂直に立てた右ねじを電流の向きから磁場の向きに回したときに右ねじの進む向き

2つの平行電流が及ぼしあう力を求めてみよう。

十分に長い2本の平行導線P,Qをrだけ離し、それぞれに大きさI1,I2の電流を流す。電流の向きが等しいとき、PがQの長さlの部分に及ぼすアンペール力は、と求まる。このとき、QがPのlの部分に及ぼすアンペール力はFと同じ大きさで同じ向きである。

電流の向きが反対のとき、及ぼしあうアンペール力の向きも反対となる。

ローレンツ力

一般に荷電粒子が磁場を横切ると,磁場から力を受けることが知られている。電場,磁束密度の中で,速度,電荷の荷電粒子に働く力

- ,

特に磁束密度の中で速度,電荷の荷電粒子に働く力

をローレンツ力(テンプレート:Lang-en-short)という。磁束密度と速度のなす角をとして外積の性質より

- 大きさ:

- 向き:フレミングの左手の法則に従う,或いは正電荷のときに荷電粒子の速度の向きと磁場の向きに垂直に立てた右ねじを速度の向きから磁場の向きに回したときに右ねじの進む向き(負電荷では逆になる)

サイクロトロン・ベータトロン

磁束

閉曲線Cの正の向きを定め,その向きに右ねじを回してねじが進む向きにCの囲む面の法線ベクトルをとる。Cの囲む面の面積をとしてCを貫く磁束は

特にが一様であるときは

- .

電磁誘導

誘導起電力

コイルの両端に検流計を繋ぎ、棒磁石をコイルに近づけたり遠ざけたりすると検流計の針が振れる。このように、閉回路を貫く磁場(磁束)の時間変化によって閉回路に電圧が生じて電流を生ずる現象を電磁誘導という。生じた電圧を誘導起電力、電流を誘導電流という。

誘導起電力は以下のレンツの法則に従う。

- 誘導起電力は、誘導電流による磁束が外部から加えられた磁束変化を妨げる方向に発生するような向きに生じる。

具体例)鉛直に立てられたコイルに棒磁石のN極を近づけると、磁束の増加する方向(鉛直下向き)とは逆向き(鉛直上向き)の磁束が発生する向き(時計回り)に誘導電流が流れる。

イギリスのファラデーは、実験を通して「コイルに発生する誘導起電力の大きさはコイルを貫く磁束の単位時間あたりの変化量とコイルの巻数に比例する」という事実を発見した。これを定式化したのが、次のファラデーの電磁誘導の法則である。

負の符号は、レンツの法則による。また、Nはコイルの巻数である。

一般に、誘導起電力は

- .

と表される。

電磁誘導は、コイルを磁場に出し入れする場合も起こる。

長さlの導線が磁束密度Bの磁場を速さvで横切り、磁場ベクトルと導線の速度ベクトルのなす角度がθであるとき、誘導起電力は以下の式で表される。

- .

また,誘導起電力の大きさを単位電荷あたりのローレンツ力がする仕事として考えると以下のような求め方もできる。

無限に長い2本の導線に起電力の電池と抵抗値の抵抗を直列に繋げ、長さの軽い導線を乗せる。磁束密度の磁場を回路に垂直にかけ、乗せた導線に質量の錘をつけて速さで引き上げる。

導線の両端に生じる誘導起電力の大きさは、よりである。レンツの法則より誘電起電力の向きは電池の向きと逆なので、回路に流れる電流の大きさをとするとキルヒホッフの第二法則よりである。

時間をtとしてItを両辺にかけて変形すると、。導線と錘は等速運動をするので、重力加速度をとするとローレンツ力と重力の釣り合いよりである。導線と錘の移動距離をとおくと、最終的にこのような式となる。

左辺は電池のする仕事、右辺は重力による位置エネルギーと抵抗で発生するジュール熱である。

このように、誘電起電力が発生する場合もエネルギー収支を考えることが可能である。

なお、導線の速さが変化する場合でも、レンツの法則より速度変化を妨げる向きに誘導起電力が発生するため、最終的に等速運動となる。

渦電流

コイルと同様に、金属板の上で磁石を動かしたりするときにも金属板に誘導電流が流れる。これを渦電流という。

S極が上の磁石を銅板上で動かすと、磁石が遠ざかる側は銅板を下向きに貫く磁束が減少するため、レンツの法則より磁束が増加する向きに電流が流れる。逆に、磁石が近付く側は磁束が減少する向きに電流が流れる。例えば、右向きに動かす場合は左回転の渦電流が発生する。

渦電流は磁気力によって生ずるため、銅板と磁石の接触は必ずしも必要ではない。

このように、環状のコイルでない場合にも誘導電流は発生する。さらに、金属が存在しない空間においても、磁場が変化するとその周りに電場が生ずる。これを誘導電場という。

渦電流が応用された製品として、大型車に用いられる補助ブレーキや、IHC(電磁気調理器、Induction Heating Cooker)がある。

自己誘導

先ほど学んだように、コイルに一定の電流を流すと一定の磁場が生じる。ここでは、流す電流を変化させた場合を考える。

コイルに流れる電流を変化させるとき、レンツの法則より電流の作る磁場の変化を妨げる向きの磁束が生じ、誘導起電力は電流の増減を妨げる向きに発生する。故に、電流の変化は瞬時には起こらない。

このように、コイルに流れる電流の変化を妨げる向きにコイルに誘導起電力が生じることを自己誘導という。また、自己誘導による誘導起電力を逆起電力という。

電流が作る磁場の強さHは電流Iに比例し、コイルを貫く磁束ΦもIに比例する。よって、比例定数をkとして

と表せる。

秒間の変化を考えると、電流の変化と磁束の変化の間には

という関係が成り立つ。

よって、ファラデーの電磁誘導の法則より

であり、比例定数をLとおくと

となる。

この比例定数Lはコイルの自己誘導の大きさを表し、自己インダクタンス(自己誘導係数、自己誘導子)という。

自己インダクタンスの単位はヘンリー(記号:H (=m2・kg / s2・A2))である。

単位長さあたりの巻数n、長さl、断面積Sのコイルに透磁率μの芯を入れる場合を考える。

コイル内部の磁束密度は

コイルを貫く磁束は

よって先ほどの比例定数kは

コイルの巻き数は

よって

ここで、μの単位はN/A2、nの単位は1/m、lの単位はm、Sの単位はm2であり、N=m・kg/s2なので、自己インダクタンスの単位Hが基本単位表記でm2・kg / s2・A2となることを確かめられた。

自己インダクタンスLのコイルに流れる電流を0からIにするには、逆起電力に逆らって仕事をする必要がある。この仕事がコイルに蓄えられるエネルギーUとなる。

相互誘導

二つのコイルが存在するとき、コイル1の電流の変化によって生じる磁束の変化の影響でコイル2に誘導起電力が生じる現象を相互誘導という。

二つのコイルを貫く磁束は同一のものであるから、コイル2に生じる誘導起電力はコイル1の電流の時間変化の割合に比例する。

よって、比例定数をMとして

このMを相互インダクタンス(相互誘導係数、相互誘導子)という。単位は自己インダクタンスと同じくHである。

相互インダクタンスの値は、2つのコイルの巻数や形状、芯の透磁率、コイルの相互位置などによって決まる。

交流

交流の発生

辺ABの長さがl、巻数1の長方形コイルABCDが磁束密度Bの磁場の中で速さv,角速度ωで回転している状況を考える。ただし、磁場の向きは時刻0におけるコイルの向きに対して鉛直上向きであるとする。

A→B→C→Dの向きを正とすると、時刻tにおいて辺ABに生じる誘導起電力はであり、辺DCにも同符号で同じ大きさの誘導機電力が生じる。辺BCと辺ADは磁場を横切らずに回転するので誘導起電力は生じない。故に、コイル全体では誘導起電力である。

辺BCの長さが2rであるとすると、よりである。

このとき、の値によってVは符号(=向き)を変えながら周期的に変化する。このような電圧を交流電圧といい、を位相という。

のときVは最大値をとり、これをと書く(交流電圧の最大値)。

このコイルを回路に組み込むと、周期的に向きが変わる電流が流れる。これを交流電流、略して交流という。

交流の周期T、周波数fはそれぞれと表される。

を角周波数という。

交流の周波数は東日本では50Hz、西日本では60Hzである。これは、電気機械を輸入した国の違い(東:ドイツ、西:アメリカ)から発生した違いである。現在の世界において交流に複数の周波数を採用している国は非常に珍しく、一つの国の中で 50Hzと60Hzの独立した系統を有し、かつ周波数変換施設で連系しているのは日本のみである。

交流電圧はファラデーの電磁誘導の法則から導出することもできる。

コイル面の面積はであり、コイルを貫く磁束はである。

ファラデーの電磁誘導の法則より

ここでであり、が得られた。

このとき、はコイルを貫く磁束の最大値である。

交流においてもオームの法則が成り立つので、回路に繋いだ抵抗の抵抗値をRとするとである。のとき電流は最大値をとり、これをと表す(交流電流の最大値)。

このとき、電流と電圧の時間的変化の仕方は等しいので、電流と電圧は同位相である。

同位相な電圧と電流について、常にである。

家庭で使用される100Vの交流電圧の最大値は約141Vであり、交流電圧は-141~141Vの間で周期的に変化している。100Vというのは、この交流のする仕事が100Vの直流のする仕事に等しいことからきている。このように、交流電圧・交流電流の大きさにはそこから計算される電力が直流と同等の効果を持つような値が用いられる。これを実効値という。交流電圧計や交流電流計の値は実効値で示される。

電球の消費電力Pについて考えると、となり、[W]の間で周期的に変化する。その時間平均をとると、P-tグラフからとわかる。ここで、直流と同様にという式が成り立つように実効値を定めたい。この条件を満たすような実効値の定め方は一意であり、それはである。

これらの議論から、が成り立つ。

実効値を用いると、直流の場合と同様に電力・オームの法則の計算ができる。

実効値に対して、各時刻における電流値・電圧値をそれぞれの瞬間値(瞬時値)という。は瞬間値の最大値である。

電磁誘導を用いて交流電圧を変える装置を変圧器(トランス)という。変圧器は、巻数の異なる2つのコイルを共通の鉄芯(コア)に巻きつけた構造をしている。交流電源側のコイルを一次コイル、もう片方のコイルを二次コイルという。

一次コイルに交流電圧が流れると交流は常に大きさと向きが変化するため、鉄芯内の磁束が変化して電磁誘導が起こる。それぞれのコイルに発生する誘導起電力を、コイルの巻数をとする。

鉄芯の内部を貫く磁束が鉄芯外部に漏れないものとすると、磁束・磁束の時間変化ともに両方のコイルに共通なのでである。

の実効値をとすると、となり、コイルの巻数の比と交流電圧の比が等しくなる。

電流損失が無視できる場合、一次コイルの電力と二次コイルの電力は等しいのでエネルギー保存則が成り立ち、二次コイルの電圧を高くすると二次コイルの電流は小さくなる。

発電所で発電された交流電気は変圧器によって超高電圧に上げてから送電されている。これは、送電線に流れる電流を小さくして送電線で発生するジュール熱(=エネルギー損失)を小さくするためである。

街に届いた交流電気は再度変圧器によって100Vに変換されてから各家庭に届けられる。

交流回路

コイルやコンデンサーを含む交流回路では、電流と電圧に位相差が生じることが知られている。そのため、交流回路について考えるとき、とおいての関係及びを明確にすることが重要である。

交流と抵抗

抵抗のみが接続されている場合、先ほど求めた関係式から電流と電圧の位相差はであるとわかる。すなわち、交流電圧と交流電圧は同位相である。

交流電圧と交流電流の時間変化を考える時、xy平面上で原点を中心に一定の角速度で回転する二つのベクトルを考えることがある。原点を始点として、回転角が位相に対応しとなるようにをとる。このとき、各ベクトルのy成分が交流電流・交流電圧それぞれの瞬間値を表す。

電気素子を一つだけ繋いだ交流回路において、で定義される量をリアクタンス(誘導抵抗、感応抵抗)という。単位は抵抗値と同じくΩを用いる。リアクタンスは交流に対する抵抗の働きを表す。

抵抗のリアクタンスはであり、交流の周波数に関係なく一定である。

交流とコイル

コイルを含む回路に交流電圧を加えるとき、直流電圧を加えるときよりも流れる電流が小さくなる。すなわち、コイルは交流電流に対して抵抗のような働きをし、リアクタンスを考えることができる。

交流電源とコイルのみからなる回路について、コイルに生じる誘導起電力を、コイルの自己インダクタンスをとする。

キルヒホッフの第二法則よりであり、なので、・・・(*)と求まる。

は時刻間の電流変化なので、

ここでと見做しての関係を用いると、

と求まる。

これを(*)に代入すると、

これがの恒等式となるので、かつがの恒等式である。

すなわち、である。

ここから、コイルの交流電圧の位相は交流電流の位相より進み、コイルのリアクタンスは交流の周波数が大きいほど大きいことがわかる。

なお、微分を用いると以下のように導出される。

この回路において、コイルの消費電力は以下のように求まる。

正弦関数は周期関数なので、の時間平均はとなることがわかる。

交流とコンデンサ

コンデンサーに直流電圧を加えると、コンデンサの充電が終わるまで電流が流れ、その後電流は流れなくなる。一方、交流電流を加えると、電圧の向きが常に変わるのでコンデンサが充電・放電を繰り返し、回路に電流が流れ続ける。このとき、コンデンサの両端に電位差が生じ、コンデンサは抵抗と同様の働きをする。すなわち、コンデンサでもリアクタンスを考えることができる。

交流電源とコンデンサのみからなる回路について、コンデンサの電気容量を、電気量をとする。

電流の定義よりであり、より・・・(@)と求まる。

は時刻間の電圧変化なので、

ここで先ほどと同様にと見做して近似すると、

これを(@)に代入すると、

これがの恒等式となるので、かつがの恒等式である。

すなわち、である。

ここから、コンデンサの交流電圧の位相は交流電流の位相より遅れ、コンデンサのリアクタンスは交流の周波数が小さいほど大きいことがわかる。

なお、微分を用いると以下のように導出される。

- より

この回路において、コンデンサの消費電力は以下のように求まる。

正弦関数は周期関数なので、の時間平均はとなることがわかる。

インピーダンス

交流電源に抵抗R、コイルL、コンデンサCを直列に繋いだ回路(RLC直列回路)を考える。

回路全体の瞬間電圧はであるが、RLCそれぞれの交流電圧の位相が不揃いなので最大電圧はである。

そこで、位相差を考慮するためにベクトル図を利用する。

直列接続ではR、L、Cそれぞれに流れる電流が同じなので、電流を基準に考える。

x軸の正方向にをとる。

- はとの位相差がなのでx軸の正方向を向く。

- はとの位相差がなのでy軸の正方向を向く。

- はとの位相差がなのでy軸の負方向を向く。

なので、両辺のベクトルの長さを考えると三平方の定理よりと容易に求まった。

電気素子を複数繋いだ交流回路について、で定義される量をインピーダンスという。単位はリアクタンスと同様にΩを用いる。インピーダンスは交流回路における合成抵抗の働きを表す。

この直流回路について、よりなので、と求まる。

この回路全体の交流電流に対して回路全体の交流電圧の位相が進むとすると、ベクトル図を書くことによりと求まる。

同様にして、交流電源に抵抗R、コイルL、コンデンサCを並列に繋いだ回路(RLC並列回路)のインピーダンスを求める。

並列接続ではR、L、Cそれぞれに掛かる電圧が同じなので、電圧を基準に考える。

x軸の正方向にをとる。

- はとの位相差がなのでx軸の正方向を向く。

- はとの位相差がなのでy軸の負方向を向く。

- はとの位相差がなのでy軸の正方向を向く。

より、。

よって、

なお、直列・並列の双方においてインピーダンスを三角関数の加法定理を用いて求めることもできるが、計算が非常に煩雑なため省略する。

RLC直列回路・RLC並列回路ともにコイル・コンデンサーの消費電力は0であるため、回路全体の消費電力の時間平均は抵抗のみについて考えれば良い。

直列接続の場合、ベクトル図よりなので、

並列接続の場合、ベクトル図よりなので、

よって、繋ぎ方に関係なくが成り立つ。

このを力率という。

一般に、インピーダンスは複素数であり、その実部をレジスタンス、虚部をリアクタンスという。このリアクタンスは上で扱ったリアクタンスと一致する。

共振回路

RLC直列回路において、交流電圧の周波数が特定の値になったときに大きな電流が流れる。これを共振という。

共振が起こるときの交流の周波数(共振周波数)を求める。

- である。

- 角周波数を変化させるとき、が最大となるのはが最小値をとるときである。

- そのときの角周波数をとおくとすなわち。

回路の電気抵抗が小さければ、交流の周波数が共振周波数に一致した際非常に大きな電流が回路に流れる。このような回路を共振回路という。

共振回路はラジオ・テレビの電磁波受信回路などに利用されている。

電気振動

直流電源にコンデンサC、コイルLを並列に繋ぎ、コンデンサの導線にスイッチを付けて直流電流側とコイル側の導線を切り替えられるようにする。スイッチを直流電源側に入れてコンデンサを充電し、その後スイッチをコイル側に入れて蓄えた電荷を放電させる。このとき、一定の周期で向きが変わる電流(振動電流)が流れ続ける。このような現象を電気振動、このような回路を振動回路という。

コイル・コンデンサのそれぞれに対して最大電圧と最大電流の間の関係式を立てると、

並列接続なのでであり、と求まる。

よって、この振動回路の振動の周波数(固有周波数)はと求まる。

電気振動ではコンデンサーの極板間に生じる電場とコイルに流れる電流の作る磁場との間でエネルギーが相互伝達する。

回路の電気抵抗が無視できる場合、以下のエネルギー保存則が成り立つ。

実際には導線やコイルの電気抵抗によりエネルギー損失が発生(ジュール熱に変換)されるため、振動電流は時間を追うごとに減衰する。

回路の電気抵抗が非常に大きい場合、コンデンサの放電が一瞬で止まってしまい、電気振動が見られなくなる。

電磁波

電磁波の発生と発見

イギリスのマクスウェルは電磁気についての理論研究から、変動する電場・磁場が真空中であっても光速の横波として伝わることに気づき、光もこの波の一種であるとの予想を立てた。これはドイツのヘルツによって証明された。この波は電磁波と名前がついた。

電磁誘導の節でも述べたが、金属のない空間であっても、磁場が変化するとその周りの空間に誘導電場を生ずる。逆に、電場が変化するとその周りの空間に誘導磁場が生じる。

振動回路に電気振動が起こると、コンデンサの極板間に振動電場が生じるので、これによって振動磁場を生ずる。この磁場がさらに振動電場を生じ・・・と繰り返すことによって、電気力線と磁力線の振動が電磁波として遠方へ伝わっていく。

電場・磁場それぞれの振動方向と電磁波の進行方向は互いに直交し、同位相で振動する。真空の誘電率・透磁率と光速の間には以下の関係式が成り立つ。

電気振動によって生じた電磁波の振動数は振動回路の固有周波数に一致する。

電磁波の性質

電磁波の送信アンテナと受信アンテナを平行にすると電磁波をよく受信する。しかし、直角にすると受信しづらくなる。これは、電磁波が一定方向に偏って振動する横波であることを示す。

FM放送(超短波)とAM放送(中波)ではAMの方が山影に電波が届きやすい。これは、波長が長いほど回折しやすいという波の性質に一致する。また、回折波が干渉を起こす場合がある。

トンネルの中はAM放送も受信しにくくなる。このように、電磁波は遮蔽される性質がある。

電磁波が金属板によって反射される性質は、衛星通信用のマイクロ波パラボラアンテナに応用されている。(高等学校数学C/平面上の曲線#焦点の性質も参照)

電磁波をパラフィンなどの面に斜めに当てると、電磁波は屈折を起こす。

電磁波の種類

- 電波:波長0.1mm以上のもの。1m未満のものはマイクロ波ともいう。

- 赤外線:物質に吸収されると熱エネルギーに変わりやすいことから熱線とも。

- 可視光線:人間が感光できる光。

- 紫外線:照射した物質に化学変化を起こさせやすいことから化学線とも。

- X線:レントゲン写真に使われる。

- γ線:非常に大きいエネルギーを持つ。

鉄の温度を上昇させると赤熱する(鉄火)。このように、高温物体からは赤外線・可視光線を主とする電磁波が放射されている。この現象を熱放射という。